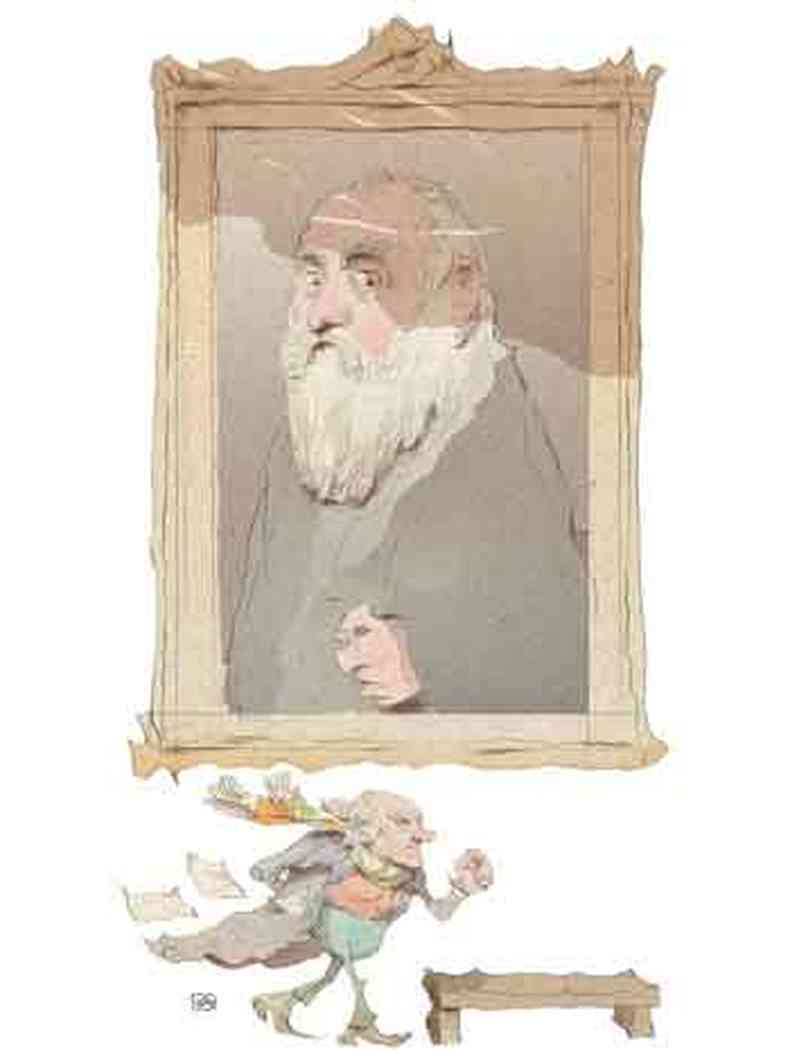

A tudo o narrador observa, na galeria de um museu de arte, diante de uma tela de Tintoretto (a obra se chama “Homem de barba branca”), num encontro com um velho mestre, Reger. É Reger quem repudia, se enoja, reclama, aponta o dedo. Se não chegou a enfiá-lo no olho do leitor foi por falta de oportunidade. Desagrada o que os guias falam aos turistas que visitam o museu, os próprios turistas que perderam a capacidade de contemplação e apenas cumprem tabela de uma abstrata necessidade de ver arte: tudo é resumido a sordidez e parvoíce, que ele enxerga como mais bem distribuída sobre a Terra do que bom senso.

Não escapa um. “Os historiadores da arte são os verdadeiros assassinos da arte”, dispara Reger. Ou: “Não existe nada que eu odeie mais do que museus”. Todavia, o velho crítico de música, literatura e artes plásticas, colaborador do Times, de Londres, comparece, dia sim, dia não, com exceção das segundas, quando o museu fecha, há mais de 30 anos, ao Museu de História da Arte de Viena, para se sentar a um banco desconfortável e olhar a tela de Tintoretto. Ou fica por ali, a ler um pouco, ou a pensar — a única coisa que ele admite usufruir. Embora se vanglorie de jamais ter concluído um livro: bastam algumas páginas, uma breve folheada e, pronto, assunto resolvido. “Quem lê tudo não compreende nada”, decreta, num método muito peculiar (confira Trecho). Nas telas, ele procura sempre por um ‘erro grave’ e Albrecht Dürer não passa de um protonazista, de um pré-nazista: “Pôs a natureza na tela e a matou”. Em Bach, espera ouvir o fracasso. Beethoven é uma anta surda, “convulsivo e monocórdio”.

“Todos esses artistas, esses Mestres Antigos, eram corruptíveis, e é por isso que sua arte me repugna tanto”, alfineta Reger. Leia Goethe com cuidado e ele se torna risível. Kant? A mesma coisa, “você vai de súbito chorar de tanto rir”. Nem a arquitetura escapa do moedor, é tudo canhestro e as grandes catedrais se encolhem a olhos vistos. Adalbert Stifter, escritor muito conhecido por lá, um pulha, ridículo, brega (mais tarde, vai declarar amor a Novalis e aventa a possibilidade de Christoph Martin Wieland ser o grande subestimado da literatura alemã). Bruckner, o compositor, sentimental e kitsch, insípido e impensado. Heidegger, também ridículo, para começar, “aquele burguesinho de bombachas, nacional-socialista”, carente de sensibilidade, “um ruminante protoalemão da filosofia, uma vaca filosófica constantemente prenhe” que é engolido às colheradas por falta de melhor critério. Um feirante de filosofia “que só levava para a feira artigos roubados”, um pensador sem equipamento para pensar por conta própria. E por aí afora.

O problema é só do filósofo? Evidente que não, é também dos alemães, que “sempre se apegam apenas aos filósofos errados”. Caminhadas? “Odeio.” Os pais? “Formavam ‘um casal horroroso’.” Celebrações? “Não há nada de mais mentiroso do que essas festas de aniversário às quais as pessoas vão.” Multidões? “Não há nada que eu odeie mais profundamente do que a massa.” Aliás, ele diz odiar uma coisa ao máximo para no instante seguinte se desmentir, dizendo que é a próxima coisa que odeia ainda mais, quando pensa melhor.

Sem salvação

Uma única vez o banco que lhe fica reservado na sala Bordone, onde se encontra o quadro de Tintoretto, está ocupado por um inglês, ou melhor, um galês, que veio conferir pessoalmente a tela “Homem de barba branca”. Acontece que ele tem em casa aquele quadro, além de várias dezenas de italianos, Lotto, Crespi, Strozzi, Giordano, Bassano. Herança de uma tia. Um dos dois deve ser falsificação ou, hipótese aventada e considerada, talvez Tintoretto tenha feito dois quadros idênticos. “Seria de todo modo uma sensação”, declara o inglês. A situação não se resolve, aliás. De modo que Reger pode voltar a vociferar contra tudo e todos. Por exemplo, os banheiros da Áustria, cidade que “tem as privadas mais medonhas do mundo”. Mas tudo certo, porque o vienense também é um sujeito sujo. Os restaurantes, portanto, se esmeram em também ser da mesma laia.

O amigo e narrador da história, Atzbacher, chega à sala Bordone na hora combinada. Eles conversam a respeito de Atzbacher suportar escrever sem publicar, algo que Reger respeita, embora tente dissuadir o amigo a publicar pelo menos algum trecho, para sentir a temperatura da recepção, muito embora, por outra parte, é óbvio que ele não respeita o público ou a opinião que ele tenha. O assunto migra para o fato de o país ser cada vez mais hostil à cultura, com “governos cada vez mais idiotas”, depois para o modo como ali mesmo, naquela sala, Reger conheceu a esposa e como o convívio com ela foi saudável e longevo. “Sentados aqui neste banco”, diz Reger, “somos mais ou menos a depressão em pessoa, a desesperança, disse ele, e então senta uma mulher do nosso lado, casamos com ela e estamos salvos”. Ele havia se prometido suicidar caso a mulher morresse primeiro, mas não conseguiu, o que é visto também como fracasso.

No entanto, o que prevalece, e volta e torna a vir, no caso de Reger, é o pessimismo exacerbado, a visão negativa e exasperante de todas as coisas. A arte antiga é rançosa, a contemporânea não vale um tostão furado e “a totalidade dos escritores austríacos não tem absolutamente nada a dizer, incapaz de escrever até mesmo aquilo que não tem a dizer”. A literatura do país é repugnante, sentimental, pura imitação. Ele chega à conclusão terrível, do alto dos 82 anos, de que toda a acumulação que fez em relação aos livros redunda em vazio. Ler seria encher a caixa-forte intelectual, mas “quando abrimos esse nosso cofre intelectual, ele está vazio”, o que gera solidão e desamparo. Quando se revela afinal o propósito para o qual Reger convocou o jovem amigo e pupilo, ao fim do romance, a decepção se concretiza de vez, numa espécie de piparote desimportante.

O que Bernhard deseja

Ele talvez queira ensinar o leitor a odiá-lo inclusive, tal como suas personagens cultivam tanto ódio e desprezo pelo que se encontra no mundo. A consistência da conduta em vários romances leva a crer que as vozes narrativas escondem mal o mesmo autor, ou seja, Bernhard, a assinar todo o menosprezo que espalha. Do mesmo modo que Reger relega os Mestres Antigos a uma posição, por assim dizer, desimportante, talvez o que Bernhard queira dizer ao leitor seja que proceda a operação semelhante: reduza a literatura de Bernhard à insignificância que ela talvez carregue em si. Desmonte a crença de que se trata de um bom escritor, de um Mestre Antigo da literatura ou o contemporâneo que não vale um tostão furado, e olhe com o mesmo olhar de desprezo que as personagens entregam para o mundo em volta. Tudo é o mesmo e pare de se torturar com essa literatura reiterativa ou aprenda com ela que qualquer esforço redunda inútil.

Ele sabe que os leitores jamais farão tal movimento, que nunca conseguirão se desautomatizar do tratamento educacional que receberam e que não podem, de maneira autônoma, retirar o véu que se estende por sobre a verdade e reconhecer que todo rei está nu, por definição. E que a literatura de aparência redundante de Bernhard é mesmo limitada. Talvez nem devesse ter acumulado os prêmios que recebeu, resultado da incapacidade de perceber as falhas inerentes ao projeto (um dos livros dele, “Os prêmios”, é justamente visão ácida despejada sobre os conterrâneos que lhe premiaram a literatura e para os quais ele reserva o mesmo desprezo de sempre. No caso, póstumo).

O crítico, de dentro da bolha de proteção criada por um museu, observa o mundo exterior com um olhar que não pode ser outra coisa que detentor de visão distorcida do que as coisas são de verdade. Nesse sentido, a anedota final de “Extinção” alcança envergadura bem maior, mais potente, do que essa “comédia”, aliás, o subtítulo de “Mestres antigos”. Reger está perdido e o leitor, com ele. Sempre me pareceu que, mais do que discutir pelo viés negativo a vida cultural ou política ou social da Áustria, Bernhard estava interessado em educar o leitor para enxergar as coisas como elas efetivamente são. Ter falhado prova seu sucesso.

*Paulo Paniago é professor de jornalismo da Universidade de Brasília

”Mestres antigos”

• Tradução de Sergio Tellaroli

• Companhia das Letras (184 págs.)

• R$ 64,90; e-book: R$ 39,90

Trecho

“[...] Em casa, faz anos que não leio mais livro ne- nhum, mas aqui, na Sala Bordone, já li uma centena deles, o que não significa que li esses livros ‘inteiros’ nesta sala, jamais em minha vida li um livro ‘inteiro’, meu jeito de ler é o de um folheador altamente talentoso, ou seja, de alguém que prefere folhear as páginas a lê-las e que, portanto, folheia dezenas, ou, sob certas condições, centenas de páginas antes de ler qualquer uma delas; quando, porém, lê uma página, o faz a fundo, como ninguém, e com a maior paixão pela leitura que se possa imaginar. Sou mais um folheador que um leitor, é preciso que você saiba, e amo folhear tanto quanto amo ler; em toda a minha vida, já folheei milhões de vezes mais do que li, mas pelo menos sempre com a mesma alegria e o mesmo prazer intelectual da leitura.

Afinal, é melhor lermos no total apenas três páginas de um livro de quatrocentas, mas com profundidade mil vezes maior, do que fazer como o leitor comum, que lê tudo mas não lê uma única página em profundidade, disse. [...] Eu entro num livro e nele me instalo de corpo e alma, note bem, avanço por uma ou duas páginas de um trabalho filosófico como se entrasse numa pai- sagem, na natureza, num Estado, num detalhe da Terra, digamos, e assim procedo para penetrar por completo, e não pela metade ou sem convicção, nesse detalhe da Terra, ou seja, para investigá-lo e, então, uma vez investigado com todo o rigor à mi- nha disposição, deduzir da parte o todo. [...]”

Afinal, é melhor lermos no total apenas três páginas de um livro de quatrocentas, mas com profundidade mil vezes maior, do que fazer como o leitor comum, que lê tudo mas não lê uma única página em profundidade, disse. [...] Eu entro num livro e nele me instalo de corpo e alma, note bem, avanço por uma ou duas páginas de um trabalho filosófico como se entrasse numa pai- sagem, na natureza, num Estado, num detalhe da Terra, digamos, e assim procedo para penetrar por completo, e não pela metade ou sem convicção, nesse detalhe da Terra, ou seja, para investigá-lo e, então, uma vez investigado com todo o rigor à mi- nha disposição, deduzir da parte o todo. [...]”