Evolução dos principais indicadores econômicos nos 30 anos do Plano Real

A maioria dos leitores deste jornal possivelmente não conhece o que foi o inferno inflacionário que precedeu o Plano Real, de 1º de julho de 1994. A inflação anual rondava, em média, os 2 mil por cento. Para se ter ideia mais clara disso, pense numa inflação de quase 1% ao dia ou de 30% ao mês. O poder de compra dos salários se desmanchava entre o recebimento do cheque salarial e a próxima compra no supermercado. O respeito ao valor do trabalho havia evaporado. Só os aplicadores de fundos ganhavam. O Brasil estava dividido entre os que tinham acesso à correção monetária dos seus ativos e recebimentos, de um lado, e os que pagavam o pior tipo de imposto sobre seus ganhos: o imposto da corrosão inflacionária contínua.

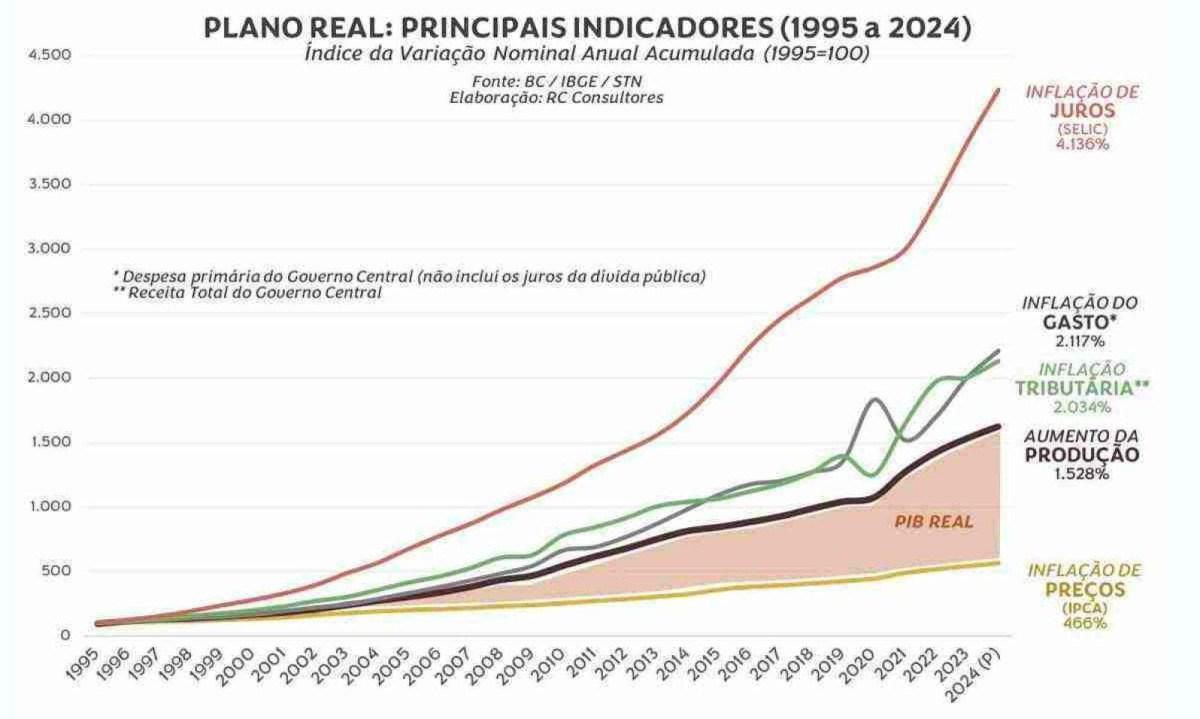

O Plano Real, determinado pelo presidente Itamar Franco e conduzido pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, mudou a realidade tormentosa da hiperinflação brasileira. Sem o mau artifício de um congelamento de preços ou salários, o poder de compra na nova moeda – o real – implantado em julho de 1994, convergiu para uma razoável estabilidade. Persistiu uma inflação residual, em parte porque o mecanismo da correção anual de contratos e salários foi mantido, realimentando a inflação de um dígito anual. Quase nada, entretanto, em relação à explosão de preços que antes ocorria. Mas, por outra parte, a inflação residual se manteve resistente por causa da evolução impetuosa das contas públicas, sempre acima do aumento da produção (ver quadro). A inflação dos gastos públicos, acompanhada de perto pela inflação tributária, acabou substituindo a inflação dos preços como mecanismo de extração de recursos da sociedade produtiva. A Receita Federal foi competente, arrecadando cada vez mais, enquanto o Congresso aprovava novas formas de tributar e gastar. Noutras palavras, surgiu, a partir de 1994, uma nova forma de inflação, a dos gastos, dos juros e dos impostos.

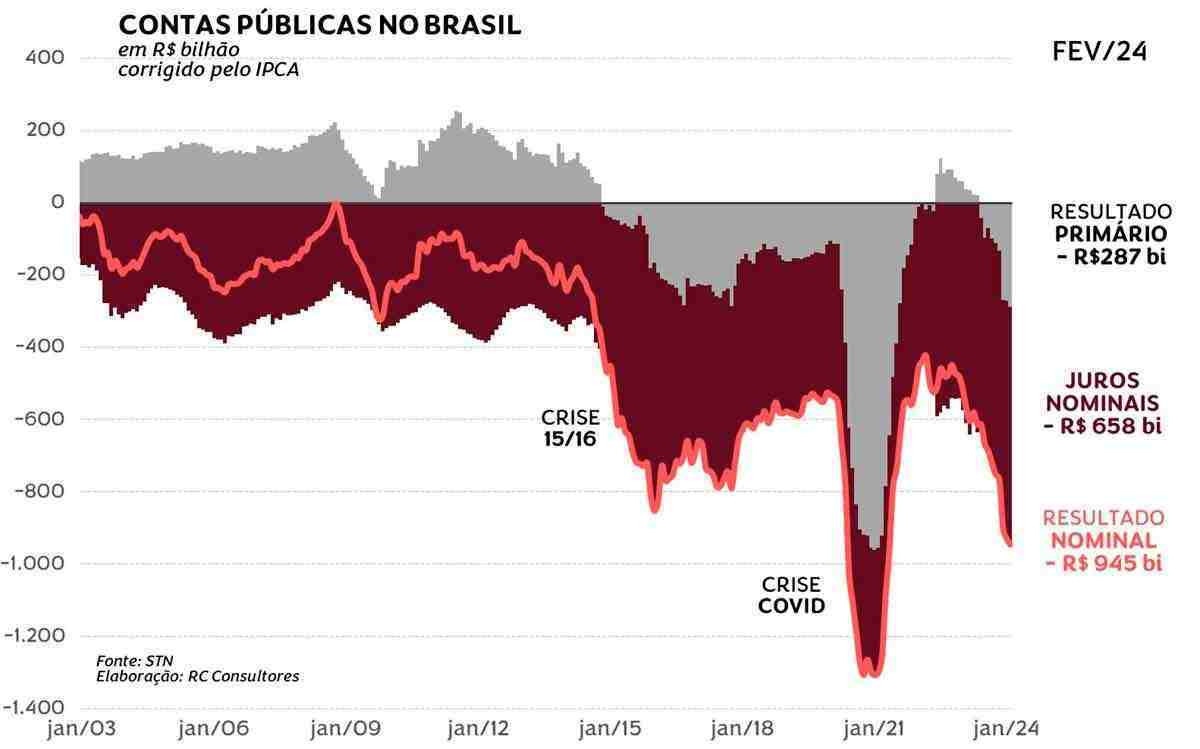

Para completar a extração econômica do Real, criou-se a Doutrina dos Juros Altos. A lógica do juro alto é relativamente simples: é preciso segurar os gastos das famílias e das empresas para compensar o excesso de gastos públicos federais e dos governos locais. A máquina pública foi valorizada às expensas da produtividade privada. Alguém poderia me replicar com razão: “Mas essa doutrina de sempre cobrar mais impostos e impor juros altos não faz nenhum sentido, pois aleija e mata quem sustenta a máquina pública!”. De fato, não faz sentido permitir que a política fiscal do país permaneça frouxa e deficitária, enquanto a política monetária serve de torniquete em cima da produção.

Para entender a nova equação infernal que aprisiona o Brasil desde o advento do Real, é preciso olhar um pouco para a política. Gastar é o meio que os políticos têm de manobrar sua manutenção no poder. A pulverização de partidos, os eleitos sem votos, os orçamentos secretos e os gastos sem avaliação de eficiência, juntos, são motivos suficientes para perpetuar o pacto pela gastança permanente, nunca neutralizada pelo freio ao gasto privado, por meio dos juros mais elevados do planeta.

Os políticos e seus partidos, de modo geral, estão confortáveis com esse desdobramento imprevisto do Plano Real de 1994. O país não cobra a promessa não revelada pelos pais do plano, que seria – ou deveria ter sido – o retorno do país a um crescimento mais acelerado. Certa vez, ainda no início do primeiro mandato de Fernando Henrique, pude questioná-lo, numa conversa, sobre como ele faria essa nova fase do Real: crescer com estabilidade de preços. FHC se surpreendeu com a pergunta. Não havia, de fato, um plano de crescer mais, por trás do plano monetário do Real. E assim permanecemos até hoje.

De sua parte, o campo político da esquerda nunca deu ao Real o crédito pela estabilização efetiva do poder de compra. O PT insiste em fazer o Estado brasileiro maior do que o bolso dos seus contribuintes produtivos. Caminhamos com facilidade para uma condição de País dos Assistidos. País dos Subsidiados. E País dos Encostados. No Brasil, produzir é perigoso. Criar e empregar podem fazer mal à saúde. Educar só tem destaque nas propagandas de TV. Acabamos de saber que o Plano Nacional de Educação completou sua década de implantação sem haver atingido sequer uma das metas estabelecidas. Permanecemos avessos a simplificar a vida de quem produz e emprega. Preferimos subvencionar quem desemprega ou fica desempregado. Jamais capitalizamos para o futuro. Odiamos a ideia de fazer a população enriquecer pelo próprio trabalho e pela valorização do capital produtivo, e bem distribuído.

Nesse sentido mais profundo, pouco temos a comemorar pelos 30 anos de um Plano que mal abriu as janelas do país para a modernidade. Um país sem moeda confiável seria uma Argentina. Deixamos essa vergonha para trás, mas não conseguimos aperfeiçoar as instituições no âmago dos seus Três Poderes. A birra do presidente Lula com o atual mandatário do Banco Central revela quanto nossas instituições ainda estão fincadas em areia movediça. O ativismo mandonista do STF é outra vertente. A Constituição de 1988, por sua vez, virou um almanaque de retalhos e um cadinho de privilégios pétreos. O Estado brasileiro inchou numa superinflação de gastos ineficientes e numa explosão inflacionária de juros, acumulados em mais 4 mil por cento (quadro).

O Real até valeu a pena, mas quase nada temos a comemorar.