Livro de Heloisa Teixeira aborda o papel da cultura nos anos de chumbo

Professora e ensaísta mostra, sobretudo para os jovens, como era o Brasil durante a ditadura. "A nova geração não tem ideia de como foram os anos 60", diz

compartilhe

Siga no

Nair Teixeira era uma professora de Leopoldina, Zona da Mata mineira, quando conheceu Alberto Oliveira. Médico baiano, era extremamente sedutor – tocava até violino. Nair se apaixonou, os dois se casaram, tiveram filhos. Até a morte, Alberto cortejou a mulher – a cada aniversário do primeiro beijo, a presenteava com o número de rosas dos anos daquele encontro inicial.

“Ele fazia e acontecia e minha mãe ficava sempre para trás. O médico arrebatou a mineirinha, mas o preço foi alto. A profissão acabou e ela virou mãe de família e esposa dedicada. Fiquei com raiva. Mas agora dona Nair vai falar”, diz a filha do casal, Heloisa.

Nascida em Ribeirão Preto há 84 anos (85, em 26 de julho), ela foi registrada Heloisa Teixeira de Souza Oliveira. Mais tarde, por meio do primeiro casamento, com o advogado, galerista e colecionador Luiz Buarque de Hollanda, tornou-se Heloisa Buarque de Hollanda. No ano passado, cortou este laço. Nascia Heloisa Teixeira.

16/03/2024 - 04:00 Discurso de Conceição Evaristo na AML: 'Não queremos só representatividade'

30/03/2024 - 04:00 Historiador Daniel Aarão Reis lança livro de contos

30/03/2024 - 04:00 Novo livro de Heloisa Starling reconstitui os dias decisivos do golpe militar

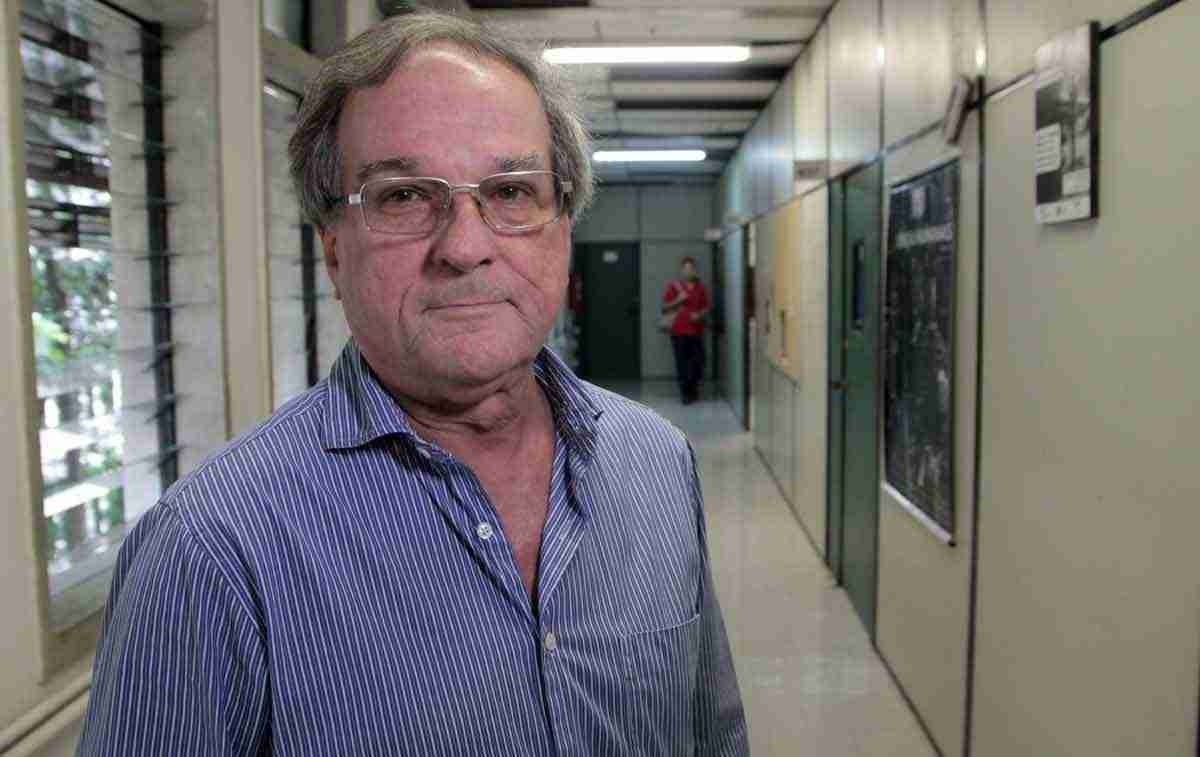

Escritora, pesquisadora e professora emérita da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Heloisa (Helô é como os mais próximos a chamam) Teixeira tomou posse, em julho de 2023, na cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras. “O Teixeira já pegou mesmo, isso é muito bom”, diz ela, agora lançando o primeiro livro com o “novo” sobrenome.

“Rebeldes e marginais – Cultura nos anos de chumbo (1960-1970)”, editado pela Bazar do Tempo, é resultado de um revirar nos arquivos tanto do Brasil quanto de sua própria história. Heloisa, que se mudou para o Rio de Janeiro na primeira infância, esteve envolvida com movimentos e grupos que eclodiram na época.

Artistas no protesto contra a ditadura, em 1968, que reuniu 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. Em primeiro plano estão Caetano Veloso, Nana Caymmi, Gilberto Gil e Paulo Autran

AI-5 e contracultura

Estamos falando do Teatro Opinião, do Cinema Novo, da Tropicália, dos festivais de música, isso tudo até dezembro de 1968, quando o Ato Institucional nº 5 (AI-5) deu início ao período mais duro da ditadura militar (1964-1985). Estes temas estão na primeira parte da obra, a que se refere aos rebeldes.

A segunda parte, marginais, traz o período do grande vazio, uma “depressão pavorosa”, como a autora define. Enquanto os principais vértices da cultura brasileira exilavam-se, artistas e produtores tinham que encontrar meios de continuar existindo. Nascia a contracultura, a cultura marginal, que teve também grandes vozes, fosse na poesia, no jornalismo, na música e no teatro.

“Comecei o livro pensando no que poderia fazer com os 60 anos de 64 (do Golpe Militar). Peguei tudo o que tinha feito, e era muita coisa, e fiz um mix dos textos que eram testemunhos da época. Não quis escrever de um ponto de vista distante, pois havia escrito tudo no calor da hora. Fiz uma limpeza no vocabulário estudantil, que era chatíssimo, mas mantive o tom da época. Vi que a nova geração realmente não tem ideia de como foram os anos 60. Idealizam muito. Fiz esse livro como se fosse uma música da época”, conta Heloisa.

O material vai além das páginas do livro. Com seu arquivo aberto, Heloisa disponibilizou imagens e vídeos de entrevistas com artistas e intelectuais ativos no período (Cacá Diegues, Zé Celso Martinez, Helena Ignez entre eles). O material está disponível por meio de 50 QR codes apresentados no final do volume com o nome de “O livro vivo”.

Festa histórica

Heloisa não foi só testemunha – viveu intensamente tudo aquilo. Foi a anfitriã de um réveillon histórico, a virada de 1967 para 1968, em sua casa no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. É neste cenário que Zuenir Ventura dá início ao clássico “1968 – O ano que não terminou” (1988).

Cerca de mil pessoas, segundo o relato do escritor, circularam no local. Glauber não dançou nem bebeu, mas atiçou discussões ao longo da noite; Geraldo Vandré monopolizou tanto Millôr Fernandes que este disse ter sido o “único a não arranjar ninguém na festa”; Elio Gaspari, que sob o pseudônimo de Charles Perifort escreveu um artigo antológico sobre a noite, chamado “O último baile da Ilha Fiscal”, o fez colhendo opiniões, pois bebeu tanto que apagou – quando acordou, depois das seis da manhã, a festa tinha terminado.

“Combinamos, na véspera, o réveillon na minha casa (que acabou destruída). O convite era que cada um tinha que levar dois uísques. Não te digo se sobrou algum. Foi muito intenso, numa época em que o delírio estava no máximo. Íamos tomar, derrubar o governo. Foi tudo o que não aconteceu”, completa Heloisa.

Detalhe da capa do primeiro livro da autora como Heloisa Teixeira

“REBELDES E MARGINAIS: CULTURA NOS ANOS DE CHUMBO (1960-1970)”

Livro de Heloisa Teixeira

Bazar do Tempo

288 páginas

R$ 78

TRECHO

“Quem, como eu, assistiu aos 115 minutos de ‘Terra em transe’, na ponta da poltrona, naquela noite de lançamento no Cine Veneza (...), e permaneceu, noite adentro, participando do debate caloroso e infindável que se seguiu à primeira projeção do filme de Glauber Rocha, sabia que alguma coisa muito forte havia acontecido ali. Todos os presentes pareciam experimentar, no personagem de Paulo Martins, a intensidade conflituosa de um projeto radical de transformação social em que, segundo a personagem Sara (Glauce Rocha), numa passagem dramática, a ‘política e a poesia são demais pra um só homem’. E, no fim, quando Sara pergunta a Paulo, já baleado, ‘O que prova a sua morte?’, a resposta do poeta, ‘O triunfo da beleza e da justiça’, ecoou, por muito tempo ainda, no silêncio pesado da sala escura do Cine Veneza lotado.”

Heloisa Teixeira em 1967, ano em que surgiram a Tropicália, o filme "Terra em transe" e a peça "O rei da vela"

TRÊS PERGUNTAS PARA HELOISA TEIXEIRA

“Rebeldes e marginais” é um livro sobre a cultura de uma época. Como compara a produção cultural daquele período com a atual?

A cultura de hoje tem outro perfil. Não te digo que tão encantador, mas melhor. Naquele momento, a voz era única, era uma geração contra todo mundo. Hoje existe a cultura negra, a indígena, a trans, a das mulheres, a dos homens. É uma diversidade de falas, sujeitos e criações mais interessante do que aquela. Aliás, os anos 1960 têm pouquíssimas mulheres, elas estavam sempre atrás dos homens. Tive que escrever um livro inteiro, “Feminista, eu?” (2022), sobre as mulheres dos anos 1960 e 1970 porque elas não tinham voz. Também a cultura negra existia (na época), mas não tinha voz. A indígena, a lésbica, nem se fala. Hoje a cultura é muito mais democrática. Ali, era branco de classe média e homem.

Qual foi o movimento cultural que te definiu?

Foi o Cinema Novo, pois eu estava envolvida com cinema. O sangue subiu. Mas é engraçado, porque a cultura naquele momento não era segmentada. ‘O rei da vela’ (espetáculo do Teatro Oficina) deu em ‘Terra em transe’ que deu na Tropicália (todos lançados em 1967). Era meio comum: uma coisa aparecia e emplacava outra. Tudo voltado contra a ditadura, pois o sentimento era o mesmo, de medo, paranoia. Então, era um grande grupo (de artistas e intelectuais) muito coeso, que trocava muita informação, que fazia passeata junto. E havia os festivais e as festas. Por isso essa turma era chamada de esquerda festiva.

Você atingiu os 80 anos e continuou plenamente produtiva. A velhice, hoje, é outra?

A geração 60, do Caetano, Gil, Fernanda Montenegro, enfim, essa turma, foi a geração que inventou a categoria jovem. Ela pode tudo, participou do sonhos dos anos 60. Mas a vida é intensa, então todos têm muito o que contar. Estou nessa velhice. A minha pretensão é passar tudo o que tenho pra frente. Coordeno a coleção ‘Pensamento feminista’ (Bazar do Tempo) e cada livro tem um tema para as meninas. Esses livros são um gesto da minha velhice para as gerações futuras. Dá prazer ser velho assim, é vital, alegre, dividir uma vida, contar histórias e revalorizar as famílias. Hoje, você vê o Gil com a família toda no palco. Tenho sete netos e o corpo tatuado com os desenhos que eles fazem. É uma galeria de arte, 12 ou 13 tatuagens. Fiz a primeira com 79 anos. Não é tatuagem de jovem, é coisa de velho mesmo.

Documentário de Roberta Canuto aborda a trajetória de Heloisa Teixeira

DOCUMENTÁRIO

A jornalista mineira Roberta Canuto e a produtora Clélia Bessa finalizam o documentário “O nascimento de H. Teixeira”, cujo mote é justamente a mudança recente de sobrenome da intelectual. O filme é parceria com o canal Curta! e deverá ser lançado neste ano. Heloisa ainda não viu, mas está curiosíssima. Aguarda o último corte para a primeira exibição.