"Eunice Paiva é a imagem do Brasil", afirma Fernanda Torres

Protagonista do filme "Ainda estou aqui", atriz diz que viúva de Rubens Paiva não se curvou à ditadura militar. Longa estreia na quinta-feira (7/11)

compartilhe

Siga no

Você ganhou projeção internacional em 1986 ao receber, com 20 anos, o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes por “Eu sei que vou te amar”, de Arnaldo Jabor. Agora volta aos circuitos dos festivais e de disputa de prêmios com “Ainda estou aqui”. Por que não fez uma carreira lá fora no cinema depois dessa premiação?

Eu ganhei Cannes e, na sequência, o Collor fechou a Embrafilme e o cinema brasileiro acabou. A ideia de ir lá para fora... Eu me lembro de que fui fazer um teste com a Lina Wertmüller (cineasta italiana) para “Tieta”. Entrei na sala junto com a Cláudia Ohana, uma atriz que eu amo, com aquele rosto extraordinário. A Lina tinha um book com fotos, levantou-se e olhou para Cláudia. Eu falei: “Por que Deus me botou nessa sala neste momento”? Então, é um pouco isso. Eu não tenho rosto assim cinematográfico para começar uma carreira lá fora. Aí eu voltei para o Brasil e fui fazer teatro. Fiz “Orlando” na Tijuca com a Bia Lessa e um grupo com a Júlia Lemmertz, Cláudia Abreu, Otávio Müller... Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque vinha de fazer muito cinema, uma coisa meio solitária. Foi a primeira vez que tive um grupo de teatro: Débora (Bloch), Andréa (Beltrão), todas tinham e eu não havia passado por essa experiência porque fui fazer “Inocência” (de Walter Lima Júnior, de 1983, primeiro longa-metragem da atriz), depois emendei um filme atrás do outro (“A marvada carne”, “Com licença, eu vou à luta”) até que veio o filme do (Arnaldo) Jabor e, com ele, ganhei Cannes. Aí, com uma canetada do Collor, o cinema acabou no Brasil. Fiz outros filmes lá fora; um em Portugal, outro no México, depois “Terra estrangeira” (primeira parceria de Fernanda com Walter Salles), que também era a minha história. Eu era um dos exilados brasileiros; estava pelo mundo. Aí morei fora um tempo e voltei. Fui para o teatro e voltei a fazer televisão, tinha feito uma novela como protagonista (“Selva de Pedra”) que me fez ter a certeza de que não servia para fazer a mocinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ditadura militar pôs fim ao casamento feliz de Rubens (Selton Mello) e Eunice Paiva (Fernanda Torres), casal que criava a família em Ipanema, no Rio de Janeiro

Mas o que você diria hoje para a Fernanda Torres que acabou de ganhar, aos 20 anos, o prêmio de Melhor Atriz no mais tradicional festival de cinema do mundo?

Eu diria para fazer exatamente o que eu fiz: viver. Lembro que, da primeira vez que fui a Cannes, com “A marvada carne” na Semana da Crítica, e na competição com o filme do Jabor, descobri que não sabia me comunicar: meu francês era do primário e meu inglês de Cultura Inglesa. Ali tive um impacto do que eu precisava, na linha “Para de ser caipira no mundo!”. Demorei muito tempo me esforçando para deixar de sentir isso. O Brasil ainda estava muito isolado, vindo da ditadura, não tinha nenhum contato com o mundo lá fora. Então, diria para ela fazer o que eu fiz fazer: teatro, cinema, televisão... Acreditar que cada trabalho é um trabalho.

Uma parte do público brasileiro que assistirá a “Ainda estou aqui” pode se surpreender porque conheceu seu trabalho pelo registro da comédia em séries como “Os normais” e “Tapas e beijos”.

Fazer a Vani (“Os normais”) e a Fátima (“Tapas e beijos”), duas obras-primas de personagens, e de ter dado certo é incrível, porque os dois programas foram feitos com um grupo de atores e diretores decidindo, o que é muito próximo de como eu faço cinema e teatro. Tem teatro de grupo e tem cinema de grupo. Eu fiz tevê de grupo.

01/11/2024 - 04:00 No filme "Malu", diretor dá tratamento ficcional à história de sua mãe

01/11/2024 - 04:00 FestCurtas BH chega ao fim com exibição de 60 filmes no Palácio das Artes

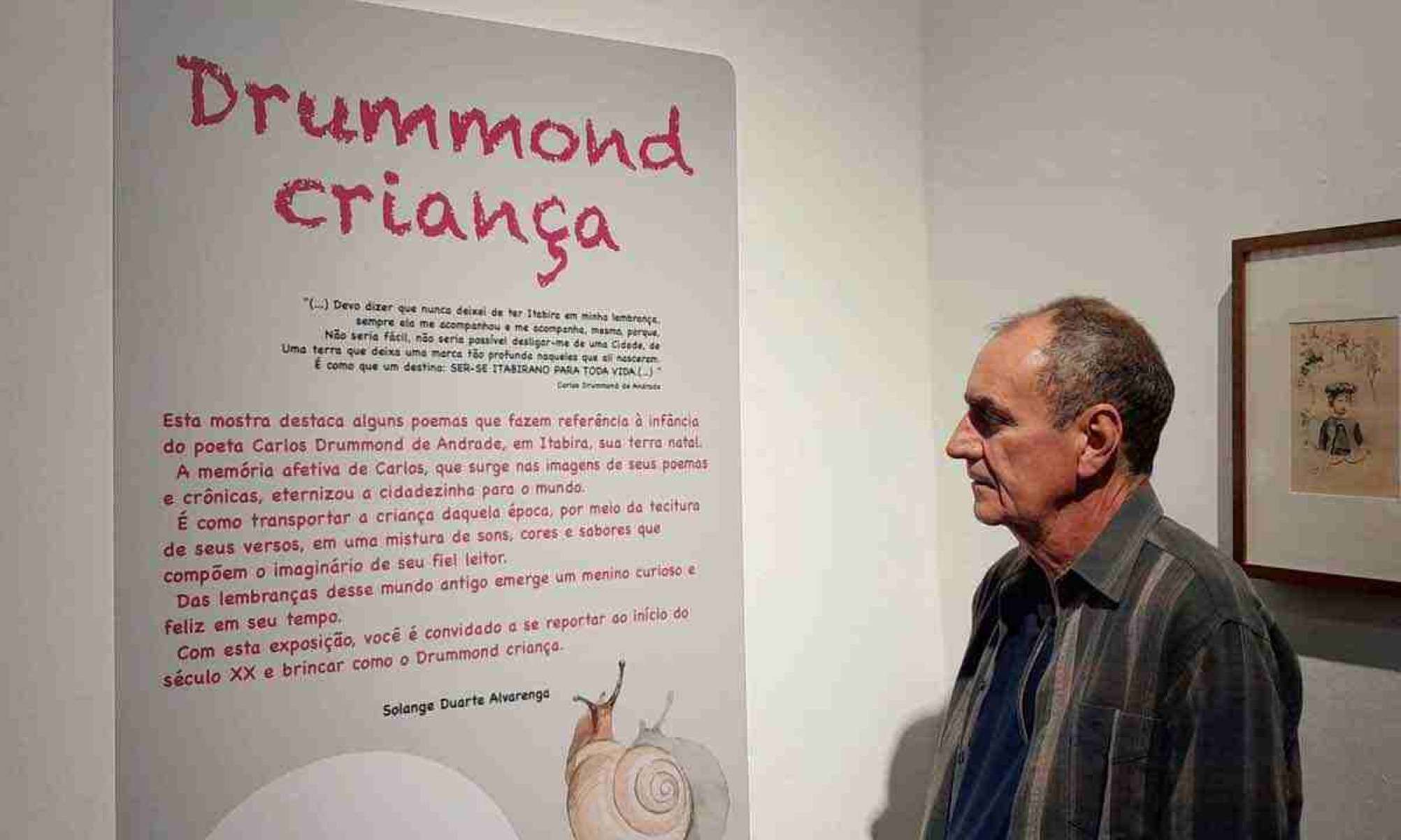

03/11/2024 - 04:00 Exposição em Itabira revela o menino e o poeta Carlos Drummond de Andrade

A comédia é naturalmente mais expansiva e você volta aos cinemas com uma personagem marcada pela contenção das emoções.

Adorei fazer a Eunice por isso. Porque o primeiro instinto do ator, no drama ou na comédia, é mostrar, mostrar, mostrar... Mostrar a emoção. Com Eunice foi o contrário: era uma mulher que tinha implodido por dentro. E, mesmo assim, tinha que continuar andando. Teve de se controlar porque tinha cinco filhos. Além do mais, ela tinha a contenção como traço de caráter. Nunca foi exibida, mas não que ela fosse recatada. Era mulher íntegra, reservada, muito inteligente. Só que sem nenhuma necessidade de se exibir e que foi acometida por uma tragédia. E não tinha nenhuma autopiedade. Achava que isso seria uma forma de a ditadura militar vencê-la. Tenho muito cuidado ao dizer isso, porque os que se vitimizaram têm todo o direito de sentir o que sentiram. Mas com ela realmente não foi assim. Ela não iria se curvar, dar esse gosto (à ditadura). Eunice jamais mostraria publicamente que tinham quebrado a coluna dela.

E o que isso muda para você?

Nunca tinha trabalhado dessa maneira. Acho que cria uma profundidade de sentimento que, às vezes, não se atinge fazendo o código da tristeza. Esse processo de contenção criou em mim emoções e uma forma de atuar muito honesta, muito verdadeira. Isso foi a primeira coisa que me impactou quando assisti ao filme. Não só em mim, mas no Selton, na Valentina (Herszage), Barbara (Luz), Luiza (Kosovski), todas as crianças, nos atores que fazem os amigos de Rubens... Há uma representação honesta, sem nenhuma exibição de dor ou de alegria. A gente era. É um feito do Walter, porque isso está em todo mundo. Não tem ninguém mal, nenhum ator escorrega. É um código de representação que eu nunca tinha feito dessa maneira.

Como foi para chegar nesse código?

Quando o Walter me chamou para o papel, passei um mês antes da primeira leitura trabalhando com a Helena Varvaki (atriz, dramaturga), preparadora de atores que trabalhava com a Marjorie (Estiano) e que me indicou. Ela me deu coisas que guardei para sempre. Como um exercício que ela fez para uma cena na prisão: deitar e escutar. Fiquei meia hora deitada e escutando. Depois entrou Amanda Gabriela, fiel escudeira, que fez o filme inteiro. Essa ajudou a gente com a relação da família.

Qual a diferença do livro de Marcelo Rubens Paiva para o longa-metragem?

O livro é a visão do Marcelo da mãe. O roteiro é sobre a mãe. E não tenta explicar tudo. É um roteiro feito de lacunas. Quando vi o filme pela primeira vez, comecei a chorar. Depois fui pensando: ‘Será que o público vai entender?’ Porque o Walter eliminou todas as informações que geralmente aparecem nesses filmes de época. Não tem parágrafo explicativo como nos livros de história da escola. Você é deixado na mesma lacuna em que a Eunice Paiva é deixada. E isso é excelente.

Acredita que esse é o filme mais pessoal de Walter Salles?

Óbvio. Esse filme também é sobre ele, que frequentou aquela casa. Ele reabriu a casa que foi fechada para ele. (“Ainda estou aqui”) tem essa outra qualidade: não é de um diretor de fora vendo a aventura de alguém. Igual com o “Terra” (Estrangeira), esse filme tem um paralelo entre o personagem e a situação do país. Eunice é quase uma imagem do Brasil. Então, é o filme mais pessoal e mais maduro porque a direção do Walter não aparece. É um filme de silêncios e lacunas impostos pela ditadura àquela família e o que a mãe passa diante dos filhos: o silêncio.

Walter Salles no set de "Ainda estou aqui". Quando era jovem, diretor frequentou a casa da família Paiva no Rio de Janeiro

O que esses silêncios e lacunas têm a dizer ao Brasil de hoje?

Acho que é a reflexão de que viver num país onde os direitos civis são suspensos é um país que é ruim para todo mundo. Eu cresci no país da ditadura. O jovem liberal que acha que está tudo bem viver num governo autoritário não sabe o que é viver na Albânia. Ele cresceu num país democrático, mais aberto a opiniões, a outros países, ao mundo. E não estou falando de esquerda e direita. Estou falando de democracia. Essa história é contada através de uma família e é difícil não se identificar com aquela família e não concordar que aquilo foi um ato arbitrário e terrível. Numa ditadura onde os direitos civis são suspensos, qualquer um pode ser vítima.

E sobre a participação especial da sua mãe (Fernanda Montenegro interpreta Eunice nos últimos anos de vida, já com Alzheimer)?

O que eu posso dizer? Mamãe... Como ator, você vai acumulando seus papéis. Quando se chega ativa aos 95 anos você é a soma de todos os personagens que fez. E mamãe fez tudo. No teatro eles faziam uma peça por semana. Ela realmente é a reunião de muita gente ali. Tem uma China dentro da alma da mamãe. Só o rosto dela já é uma coisa cheia. E vê-la de olho vazio é impressionante.

Você concorda com ela que campanha para o Oscar é uma trabalheira sem fim?

É inacreditável. Como uma campanha política. Uma publicista virou para mim e disse: 'Fernanda, isso é raro acontecer. Você viu a Kamala Harris? No início da campanha, a escova estava bem-feita, a maquiagem no lugar, mas agora ela já tá entortando'. É mais ou menos isso. Você tem que fazer o filme ser visto na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, se possível na Ásia.... é uma loucura! Eu tô fazendo zigue-zague no Atlântico. Estou vivenciando na pele a glória e seu cortejo de horrores (risos).

“AINDA ESTOU AQUI”

Brasil, 2024, 2h17. De Walter Salles. Com Fernanda Torres, Selton Mello, Valentina Herszage, Barbara Luz, Luiza Kosovski e Guilherme Silveira. Em cartaz a partir de quinta-feira (7/11) nas salas de cinema de Belo Horizonte.