Walter Salles diz que "Ainda estou aqui" é um filme sobre o Brasil atual

Diretor revela que o projeto de retratar o passado e a ditadura militar "passou a ser sobre o nosso presente", com a chegada da extrema direita ao poder

compartilhe

Siga no

Em entrevista ao Estado de Minas, Walter Salles conta como decidiu filmar “Ainda estou aqui”, que estreia nesta quinta-feira (7/11) em Belo Horizonte, depois de ler o livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, fala sobre a escolha de Fernanda Torres para o papel da “heroína silenciosa” Eunice e revela que o filme também fala sobre o Brasil dos últimos anos.

Onde você estava em janeiro de 1971? Quais são as suas memórias do Rio e do Brasil desse período? De alguma forma essas lembranças estão representadas na primeira parte do filme?

No Rio, em parte na casa que está no centro do filme. Uma das minhas lembranças mais fortes de adolescência é dessa casa onde as portas e janelas estavam sempre abertas, onde turmas de diferentes idades se encontravam para falar de política, do Brasil, de música. Isso era surpreendente em um país sob ditadura. Além disso, os afetos nessa família eram diferentes dos que eu conhecia na minha. Para o adolescente de 14 anos que eu era, esse contraste era marcante. A gente gravitava para essa casa nos finais de semana. No dia 20 de janeiro de 1971, um feriado, demos de cara com essa casa fechada.

Com o tempo, percebi que a história dos Paiva é a de um projeto de país que foi brutalmente interrompido. Na casa de Rubens e Eunice pulsava o desejo de um país livre, com uma identidade independente, essencialmente brasileira. Foi esse Brasil possível que foi interrompido pelo golpe militar, e pela escalada de sua violência. O sequestro e assassinato de Rubens Paiva são uma consequência da violência de Estado que se instalou no país em 1964 e se agravou depois de 1968.

01/11/2024 - 11:15 Fernanda Torres conta por que negou o papel Odete Roitman

03/11/2024 - 04:00 "Eunice Paiva é a imagem do Brasil", afirma Fernanda Torres

03/11/2024 - 04:00 Fernanda Torres diz que campanha pelo Oscar 2025 é "negócio de maluco"

Existem várias formas de contar a história sobre memória e falta dela”, escreve Marcelo Rubens Paiva em “Ainda estou aqui”. Ele também anuncia no livro: “Faço uma releitura da releitura da vida da minha infância.” O que norteou a sua releitura da história da família do escritor?

A publicação do livro de Marcelo sobre seus pais e o relato da reconstrução que sua mãe faz da memória familiar me tocaram profundamente. É um registro de maturidade, de uma profunda e dilacerante beleza, em que Marcelo reconhece que sua mãe tinha sido a heroína silenciosa da sua família. O livro, publicado em 2015, no entanto, não foi suficiente para despertar a certeza de que eu deveria realizar o filme. Você sabe, “Rashomon” (de Akira Kurosawa) é um dos meus filmes preferidos... A proximidade com a família, a percepção de que a reconstrução do passado depende de fragmentos de memória diferentes para cada pessoa que viveu esses fatos, tudo isso me fez refletir bastante antes de começar esta aventura, há sete anos. O que finalmente me libertou foi o fato de Marcelo acompanhar o desenvolvimento do roteiro escrito por Murilo Hauser e Heitor Lorega. Essa colaboração se deu de forma próxima, respeitosa. Confiamos uns nos outros.

O livro de Marcelo descortinou várias camadas que eu desconhecia da história da família. Ampliou meu entendimento do que havia acontecido não só em 1971, mas nas décadas que se seguiram. Marcelo reabriu aquela casa, me fez lembrar de tantas coisas que haviam permanecido obscuras para mim. O livro é um relato sobre a reconstrução de uma memória familiar, que ecoa a reconstrução da memória de um país.

Os primeiros 30 minutos de filme são aqueles em que as memórias que guardo da família e da casa no Leblon estão mais presentes. Elas se somam a todas as camadas de memória trazidas por Marcelo, e por cada uma de suas irmãs. Daí a câmera livre na casa, derivando de grupo em grupo. Daí a intimidade e a pulsação trazidas pelas imagens em Super 8 da família, que buscam refletir o estar no mundo daquela família.

Quando surgiu o seu desejo de contar essa história? E de contar com Fernanda Torres no papel principal?

Duke Ellington, um dos caras mais brilhantes da história do jazz, costumava dizer que para ser músico, você tem que saber ouvir os outros, mas também a si mesmo. Quando você deixa de ouvir outros músicos ou de se ouvir, você não está mais na música. A decisão de fazer o filme vem do fato de que ouvi e me encantei pelo que Marcelo contou. E também pelo fato de que tentei me ouvir. Tem uma hora em que você quer contar uma história acima de qualquer outra. Esse momento foi o disparador do filme.

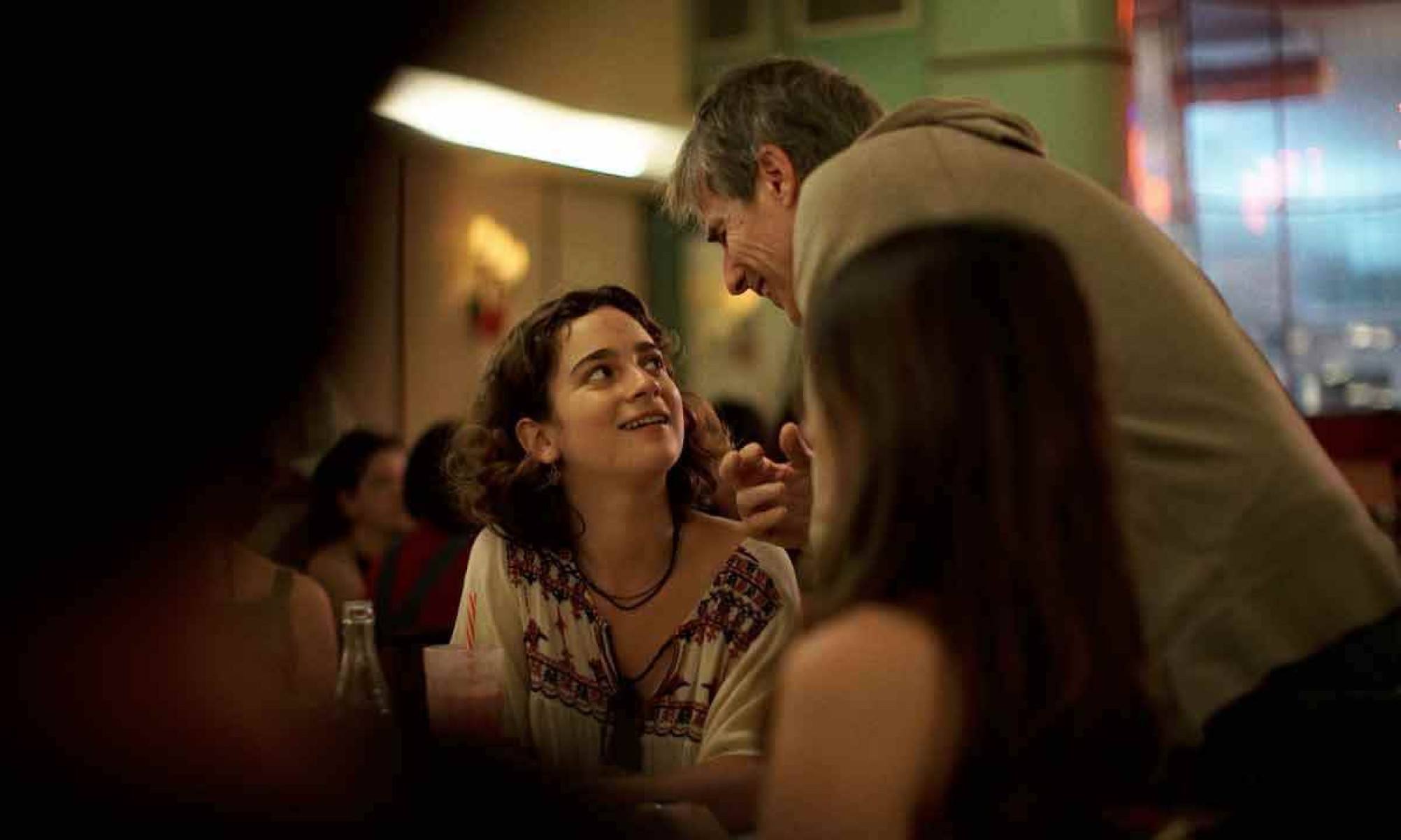

Walter Salles dirige a mineira Bárbara Luz, que vive Nalu, filha de Eunice e Rubens Paiva. Jovem atriz é a caçula do casal Eduardo Moreira e Inês Peixoto, do Grupo Galpão

Considero a Nanda uma das maiores atrizes de sua geração, e não só no Brasil. Nanda é uma cúmplice e coautora desde “Terra estrangeira”, que Daniela Thomas e eu codirigimos em 1995. “Ainda estou aqui” era diferente do que ela já tinha feito, demandava uma atuação baseada na subtração, na economia dos gestos e sentimentos, na possibilidade de dizer muito com pouco. Nanda abraçou essa ideia, confiou. Fomos trabalhando, tirando camadas, buscando deixar apenas o essencial. Nanda fez o papel com uma fé inquebrantável no cinema. Ela imantou o filme como um todo. “Ainda estou aqui” é um filme sobre uma família, realizado por uma família de cinema, composta por Fernanda Torres e pela extraordinária Fernanda Montenegro, por Daniela Thomas, por mim mesmo. E que agora se amplia com novos cúmplices como Selton e outros atores e artesãos supertalentosos que abraçaram o projeto.

Fernanda Torres me disse que “Ainda estou aqui” também é um filme sobre você. Concorda com ela?

Sim, e nisso voltamos à ideia de Duke Ellington. O início da adolescência é um ponto de inflexão nas nossas vidas. E o início da nossa adolescência foi marcado por um ato de uma profunda violência. Esse momento marca um antes e um depois nas nossas vidas. No livro de Marcelo e no filme.

Desde “A história oficial” até os recentes “Argentina, 1985”, “Kóblic” e o estupendo “Azor”, a Argentina tem produzido constantemente filmes relevantes sobre o período da ditadura no país. Por que o Brasil não acompanhou o mesmo ritmo do vizinho? O fato de nosso país não ter punido os responsáveis pelas arbitrariedades pode estar relacionado com esse fato?

Tanto a Argentina quanto o Chile julgaram os crimes cometidos durante a ditadura e colocaram os responsáveis na cadeia. Esse corte marcou um antes e depois na história desses países e está na origem de filmes como “A história oficial” ou “1985” na Argentina, de “Post mortem” e “No”, no Chile. E, também, da magnífica trilogia documental do chileno Patrizio Guzmán sobre os desaparecidos em seu país. Há também o fato de que minha geração chegou ao cinema de ficção nos anos do desgoverno Collor. A urgência daquele tempo não nos permitiu olhar para trás naquele momento. Daí “Terra estrangeira”, que tenta dar conta do tempo em que a identidade brasileira sofreu mais um abalo sísmico.

Dito isso, penso que o cinema documental brasileiro recente ofereceu reflexos potentes dos anos de chumbo. Gosto especialmente de “Crônica de uma busca”, de Flávia Castro, de “Fico te devendo uma carta do Brasil”, de Carol Benjamin, ambos relatos dilacerantes sobre a relação entre pais e filhas durante e após a ditadura. “Os 70”, de Emilia Silveira, também foi um filme importante para nós. São filmes que compartilhei com a equipe de “Ainda estou aqui”. Carol Benjamin inclusive me emprestou a câmera Super 8 que usou em seu filme, e que gerou as imagens em Super 8 do nosso. Finalmente, queria lembrar de um grande filme brasileiro sobre os anos de chumbo, “Nunca fomos tão felizes”, de Murilo Salles. Ele fala com uma rara sensibilidade daquele período de sombras a partir do ponto de vista de um adolescente cujo pai desaparece. É o relato sobre uma ausência e sobre a violência surda daqueles anos. Também recentemente, filmes como “O mensageiro” ou “Marighella” ofereceram um testemunho daquele tempo na primeira pessoa, como o fez Lúcia Murat, ou revisitando um personagem fundamental na frente do combate contra a ditadura como realizou Wagner Moura.

E aguardo ansiosamente “O agente secreto”, o novo filme do grande diretor que é Kleber Mendonça Filho sobre os anos de chumbo, assim como o filme que Flávia Castro prepara sobre Herbert Daniel, que foi ao mesmo tempo um combatente nas trincheiras e na luta contra todas as formas de preconceitos. “Ainda estou aqui” é um grão de areia no meio desse universo tão amplo, apenas um reflexo possível daquele tempo traumático. É um período que precisa ser documentado da forma mais polifônica possível, para entendermos melhor o nosso passado, mas também o nosso presente e nosso futuro.

"Ainda estou aqui” foi produzido durante o governo presidido por um defensor da ditadura militar e que enalteceu publicamente um torturador. Como esse contexto influenciou o filme?

Diretamente. Começamos a fazer “Ainda estou aqui” pensando que estávamos olhando para o passado do país, para falar de um período que deveria ser mais retratado. Subitamente, com a chegada ao poder da extrema direita, o filme também passou a ser sobre nosso presente.

Rubens Paiva (Selton Mello) foi levado de casa, no Rio de Janeiro, por agentes do governo militar e nunca mais voltou. Coube à sua mulher, Eunice (Fernanda Torres), manter viva a memória do marido, "que ecoa a reconstrução da memória de um país", afirma o diretor Walter Salles

Você repete agora o circuito de festivais e de pré-temporada do Oscar que fez há duas décadas com “Central do Brasil”. O que mudou e o que permanece igual nesse circuito além da tela? Como lida com as demandas intensas de divulgação e com as expectativas por indicações para o filme?

Muita coisa mudou. Em 1998, o Oscar do filme estrangeiro era o resultado da escolha de um número bem menor de pessoas, a maioria vivendo nos Estados Unidos. Vinte e cinco anos depois, esse número de votantes aumentou substancialmente e se descentralizou. A França, por exemplo, tem 200 votantes, quase o mesmo número de toda a América do Sul. Resta saber se essa descentralização favorece o cinema independente, ou estruturas industriais como os canais de streaming.

A linha de frente de “Ainda estou aqui” é formada por profissionais brasileiros, com exceção da trilha sonora, escrita pelo australiano Warren Ellis. Por que fez essa opção e o que pediu a ele? Quais trilhas de Ellis o levaram a essa escolha?

O que abriu essa possibilidade foi justamente o fato de a primeira parte do filme ser ritmada pela Tropicália, pelo encontro de correntes musicais de continentes distintos. Gosto do trabalho de Warren em “Mustang” (da diretora turca Deniz Gamze Ergüvern, indicado ao Oscar de melhor produção estrangeira em 2016) e outros filmes independentes. Ele é um homem-orquestra, gravou todos os instrumentos da trilha, com exceção das percussões, que ficaram a cargo de um músico que trabalhou com Cesária Évora. É uma trilha em que a questão do silêncio, dos espaços vazios, acabou sendo central, como na cena da ducha de Eunice, no retorno do DOI-Codi.

Como foi o trabalho de adaptação do livro, com a decisão da mudança do ponto de vista do filho (Marcelo) para a perspectiva da mãe (Eunice) e maior ênfase também na relação dela com as filhas? O que pediu aos roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega e o que representa para o cinema nacional a premiação do trabalho deles no Festival de Veneza?

Gosto da ideia de que o mais importante em uma adaptação é conseguir traduzir o espírito de um livro. E o livro do Marcelo só existe porque ele percebeu que sua mãe, que havia lutado pela preservação da memória de sua família, começava a perder a sua. Ao longo do processo de escrita, ele vai entendendo que sua mãe havia sido a heroína silenciosa de sua família. O fato de Murilo e Heitor terem abraçado o ponto de vista de Eunice nos permitiu falar daquele período a partir do microcosmo da família. Como disse meu irmão João (Moreira Salles, documentarista e autor de filmes como “Santiago” e “No intenso agora”), da sala de jantar, do quarto dos filhos, do armário do pai. O prêmio em Veneza abraça dois jovens roteiristas extremamente talentosos, assim como o Marcelo, que nos guiou tantas vezes.

Você rodou filmes no exterior como “Diários de motocicleta” e “Na estrada”. Mas os seus filmes de maior repercussão, ao menos para prêmios, ainda são os que contam histórias brasileiras, com elenco brasileiro. A que atribui esse fato?

A Tolstói: “Se queres ser universal, pinte a tua aldeia”. Nunca deixei de ser um realizador essencialmente brasileiro, mesmo quando viajei além-mar. Isso dito, vejo “Diários de motocicleta” como o prolongamento dos filmes que fiz no Brasil, pelo simples fato do filme ter aberto a possibilidade de entender melhor de que continente o Brasil faz parte. E a sua geografia humana. Esse desejo se traduziu na matéria fílmica, e talvez ajude a explicar os 12 milhões de espectadores do filme.

Os diretores Alfonso Cuarón (“Roma”), Paolo Sorrentino (“A mão de Deus”), Spielberg (“Os Fabelmans”), Quentin Tarantino (“Era uma vez em Hollywood”), Pedro Almodóvar (“Dor e glória”), Kleber Mendonça Filho (“Retratos fantasmas”) são exemplos de realizadores que, nos últimos anos, fizeram filmes baseados em memórias pessoais, muitas vezes misturadas com recordações das experiências desses cineastas com o próprio cinema. Em momentos de mudanças profundas na forma de consumo de produtos audiovisuais, o cinema é um refúgio seguro para contar histórias capazes de alcançar diferentes gerações?

Quase todos os longas que você citou são filmes feitos na maturidade, quando as questões existenciais estão à flor da pele. A finitude, a tentativa de fazer sentido das coisas, de um passado mais ou menos remoto, tudo isso vem à tona. Esse exercício de introspecção acaba gerando perguntas, dúvidas. Que se traduzem em canções, como Caetano fez lindamente em “Meu coco”, um disco que amo, Bob Dylan em “Rough and rowdy ways”, ou Leonard Cohen em “You want it darker”. Ou no cinema, nos filmes que você mencionou.

O Brasil da ditadura militar ainda está aqui?

Não só aqui, no mundo. É nesses momentos que exemplos como o de Eunice Paiva se tornam ainda mais necessários.

“AINDA ESTOU AQUI”

(Brasil/França, 2024, 136 min.). De Walter Salles, com Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Bárbara Luz, Gabriela Carneiro da Cunha, Camila Márdila. Estreia nesta quinta (7/11) em BH, em salas dos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond, Itaú, Minas, Monte Carmo, Pátio, Ponteio e Via, além do UNA Cine Belas Artes.