Em 'A febre', Marcelo Ferroni mescla terror e crítica política

compartilhe

Siga no

Duas interpretações se entrelaçam na leitura de "A febre" (Companhia das Letras), novo livro do escritor paulista – radicado no Rio de Janeiro – Marcelo Ferroni. Na primeira camada, o que se apresenta é um livro de terror, com uma atualização do gênero da casa mal-assombrada. Em vez de alguma mansão abandonada no interior dos EUA ou do Reino Unido, como manda a tradição no melhor estilo de Stephen King, a trama se desenrola em um apartamento espaçoso de classe média-alta de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem vive nesse espaço é o patriarca da família Soares Lobo, Abel. Idoso e inválido, ele depende dos cuidados da segunda mulher, Celina, e da empregada, dona Inez, responsável por preparar a repetitiva alimentação dele, incluindo aí uma insossa sopa batida no liquidificador.

Toda a ação se desenrola em uma única noite, durante a pandemia da COVID-19. Cansadas de eventos sobrenaturais, como risadas, móveis se arrastando e gritos, causados por uma suposta comunicação de Abel com os mortos, as duas mulheres deixam, cada uma à sua maneira, o idoso. O filho do meio, Marco, um professor universitário de meia idade, de jeitão destrambelhado e personalidade frágil e insegura, é o escolhido para encarar a noite com o pai. Lentamente, o apartamento reage. A energia elétrica falha. A cozinha parece atacar o homem. Um ectoplasma – que depois se revela algo bem mais mundano – surge sob o pai, que segue sem reagir. O conjunto de problemas comuns de uma noite complicada em um imóvel velho começa a cobrar o preço para o professor, que alterna entre a resistência de pedir ajuda e a necessidade de aprovação da ex-mulher, do violento irmão mais velho – que acaba sendo convocado por Marco na madrugada – e do próprio pai.

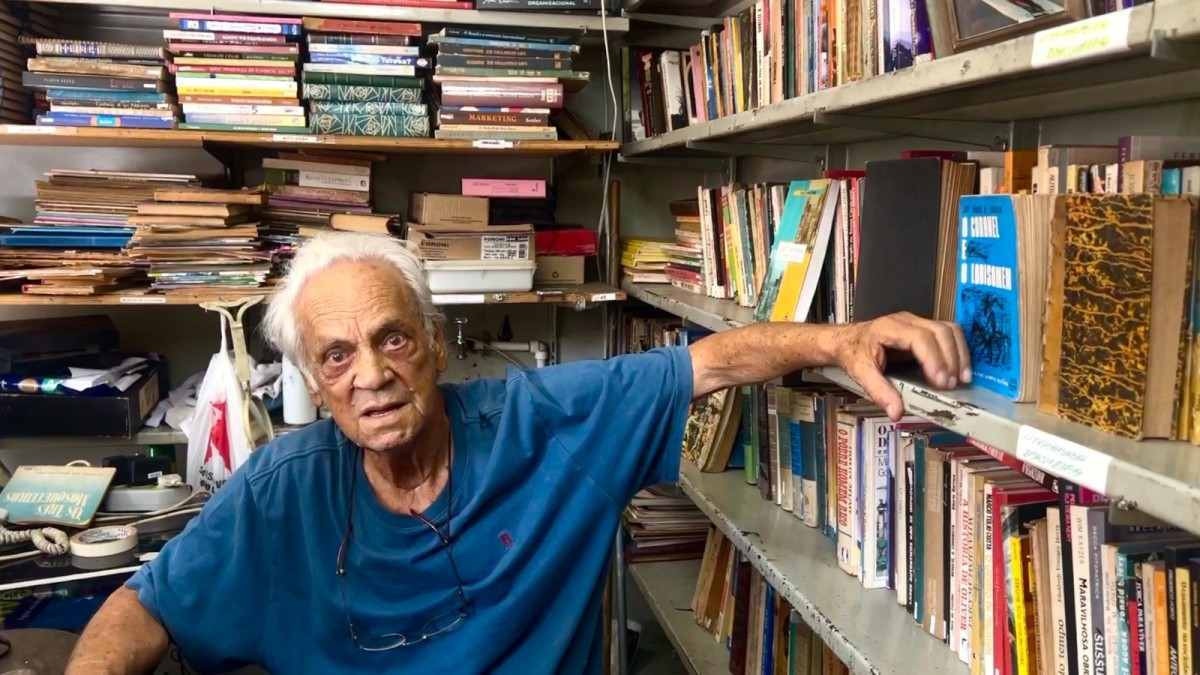

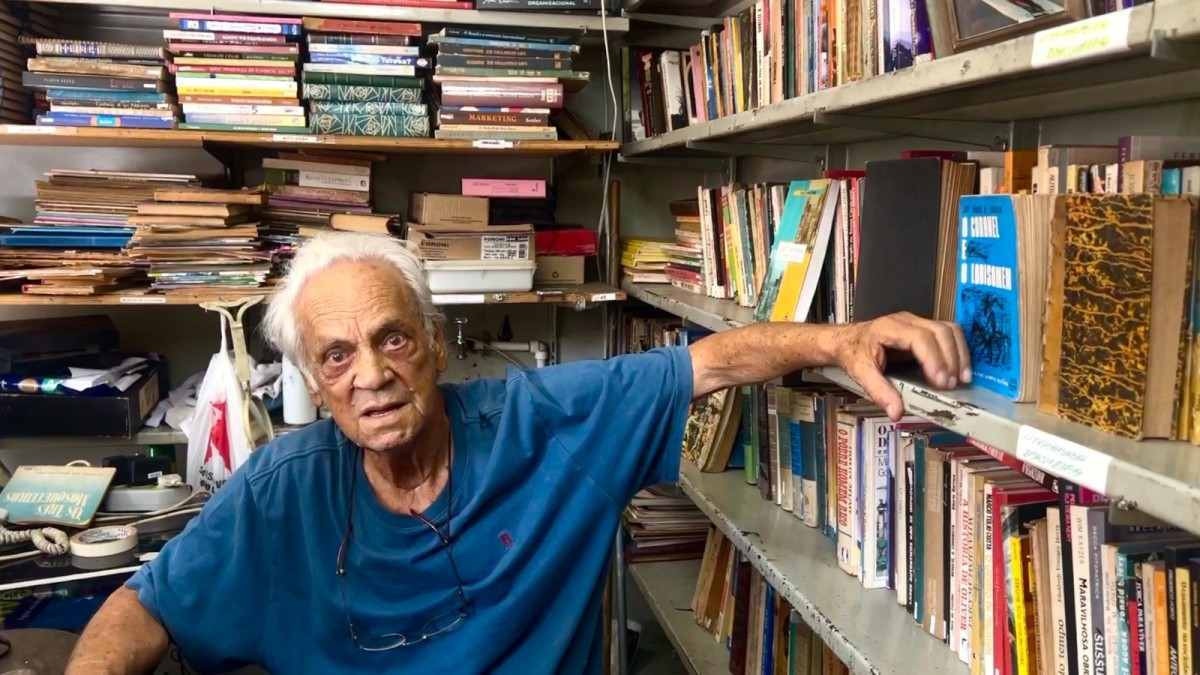

29/12/2023 - 15:06 Sebo Aquino: banca de jornal de BH vende raridades há 40 anos

30/12/2023 - 04:00 Em 'O mágico', Colm Tóibín recria a ambígua vida privada de Thomas Mann

O mental se impõe sobre o espiritual. O terror que Marco começa a sentir tem muito mais a ver com suas inseguranças, medos e traumas, causados tanto por criação rígida e machista, quanto por sua própria personalidade, covarde e hipócrita, do que com os infortúnios da noite acompanhando o pai enfermo. A chegada do irmão mais velho só piora o lento, mas constante, colapso mental que ele começa a sofrer. Um dos momentos mais tensos do livro, inclusive, não vem a partir de alguma ação do sobrenatural, e sim, de um ato involuntário de racismo. Após tomar o motorista de uma ambulância – um senhor branco – como o médico, e ignorar o verdadeiro paramédico, um homem negro, Marco sofre algo que se aproxima de um colapso nervoso, em que tenta provar para si mesmo que, apesar de aquele ato falho, ele não era – não poderia ser – racista, como as outras pessoas.

Política como matéria-prima do medo

Superado o terror “tradicional”, a segunda interpretação possível é ler “A febre” com uma carga política, sendo uma alegoria para as últimas décadas do Brasil. A começar pelo patriarca: Abel é filho de um imortal da Academia Brasileira de Letras e amigo do ex-presidente Ernesto Geisel, quarto comandante da ditadura militar, entre 1974 e 1979, mas fez fortuna mesmo a partir dos anos 1990, assessorando juridicamente os inúmeros mafiosos e contraventores que que surgiram pelo país enquanto a repressão se ocupava de perseguir ideologias políticas. O passado e os espíritos que voltam para assombrar os personagens nada mais são, portanto, do que o próprio passado violento do Brasil, que não foi superado, e segue acobertado, escondido dentro de armários.

Os três irmãos refletem a divisão da sociedade nos últimos anos, com equivalentes claros no espectro político brasileiro. Cláudio, o mais velho, é egoísta, com baixa capacidade de empatia e remorso, e só pensa em dinheiro. A mais nova, Joana, é uma designer de joias, rejeitada pela família por ser homossexual, passa apertos após ter problemas na cooperativa de pequenos agricultores que ela criou com a esposa. Marco, o quase protagonista, ora pende para um lado, ora para o outro, sem contudo jurar fidelidade a nenhum deles, e pode ser considerado o que se convencionou a ser chamado de “isentão”. Tenta mostrar uma certa humanidade, mas acaba traído pelos próprios atos e ações, como o episódio racista já citado.

É importante notar que, apesar de parecer o protagonista do livro, Marco não é o personagem principal. Faltam nele atributos como valentia, humildade, empatia ou até mesmo inteligência. Abel e Cláudio, o irmão mais velho abusivo, são os óbvios vilões da trama. Quem mais se aproxima de ser herói na história é Joana, a irmã mais nova, que fugiu do convívio familiar assim que teve chance, mas cuja existência na narrativa se impõe mais por sua ausência do que por suas ações. Ela só aparece fora de lembranças dos outros personagens no último capítulo do livro, quando quase não há tempo para mais nada. Resta, portanto, o próprio imóvel mal-assombrado, ameaçador apesar de familiar, que parece tomar vida própria e expulsar seus ocupantes, como o fio condutor da história de horror.

Os personagens secundários completam o quadro, principalmente com os serviçais de pouca representatividade – a empregada, o porteiro, o zelador do prédio, a madrasta –, mas fundamentais para manter a engrenagem funcionando. A certa altura, aparece até um general, de voz ríspida e insensível, reclamando do barulho que é feito no andar vizinho. E assim, o apartamento mal-assombrado, claro, é o próprio Brasil, uma evidente fonte inesgotável de histórias de horror.

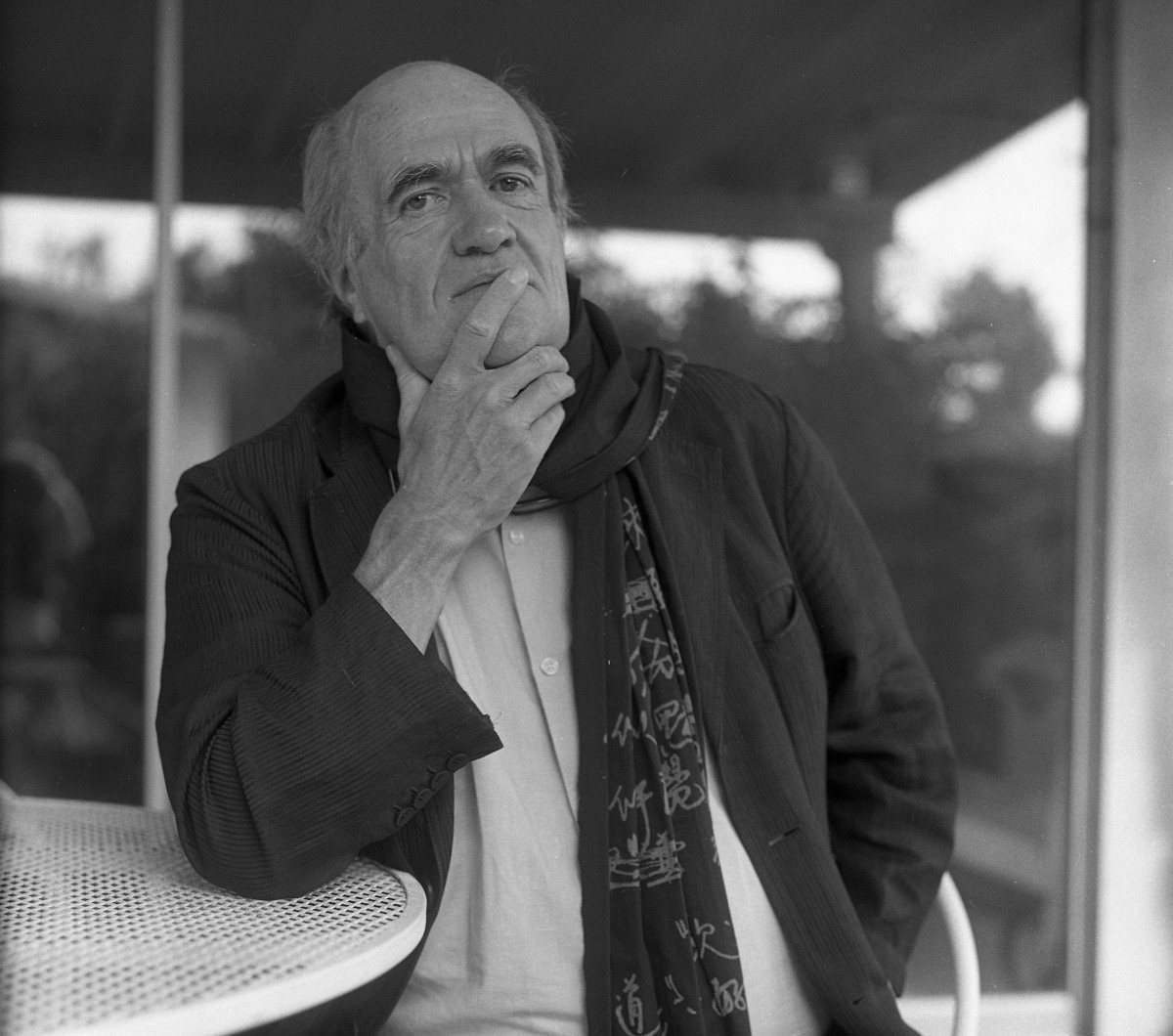

O livro marca a volta de Marcelo Ferroni ao terror de “Corpos secos” (2020, Alfaguara), escrito com outros três autores e premiado no Jabuti 2021, após uma incursão pela ficção científica de “As maiores novidades: uma viagem no tempo” (2021, Mapalab). O gênero vem em alta tanto no Brasil quanto na América Latina, onde vários autores têm misturado o insólito com o horror em narrativas pesadas. “O terror pode dar conta de abordar esse mundo distópico e violento em que vivemos”, avalia Ferroni, enquanto reflete sobre a inspiração que o próprio Brasil fornece para este tipo de literatura. “O Brasil é o país do horror, ele nos dá material para qualquer tipo de narrativa do gênero. Os horrores da repressão voltaram a ser enaltecidos pela direita no Brasil, o que mostra que estão ainda muito vivos na nossa sociedade.” Leia a seguir a entrevista do autor para o Pensar.

Seu livro anterior, "As maiores novidades: uma viagem no tempo", era uma ficção científica, mas com um flerte com um terror distópico. Agora, você retorna de vez ao terror. Como foi o processo de criação de "A febre"?

Escrevi muito durante a pandemia, muitas vezes sem planejamento. Naquele momento, eu entendia que a literatura realista não dava conta de narrar o que estávamos vivendo. Não só sobre a pandemia, mas também com a vigilância eletrônica crescente, o poder global das mega corporações, a ascensão dos governos de extrema direita. Tinha a ideia de fazer três novelas de ficção científica, com um toque de terror, e até cheguei a terminar uma outra, que ainda está na gaveta.

A narrativa envolve uma base real, e outras coisas que realmente aconteceram comigo na pandemia (queimadura, blecaute, cortes etc.). Mas, a cada versão que eu fazia, ia ficcionalizando tudo, e tentando descobrir o que eu buscava ao contar essa história. Entendi sobre o que ela era ao colocar a carga política na trama. O componente político até então apenas rondava a narrativa, sem de fato se tornar parte central. Nesse momento, refiz mais uma vez os personagens, e o livro ganhou corpo. Era sobre uma família, mas uma família de direita, mal resolvida, autoritária e violenta. No total, fiz cinco versões completas do romance. Foi muito trabalhado até chegar nesse desenho final.

O terror, aliás, está em alta na América Latina. Temos muita gente, principalmente mulheres, escrevendo histórias do gênero, e no Brasil tivemos recentemente o Cristhiano Aguiar com o seu "Gótico nordestino". Por que acha que o estilo vem despertando tanto interesse?

O terror pode dar conta de abordar esse mundo distópico e violento em que vivemos. Há um movimento forte na América Latina, de autoras como Mariana Enríquez, Samanta Schweblin e Mónica Ojeda, entre outras, mas o Brasil também tem um movimento fortíssimo de autoras e autores trabalhando na confluência entre o terror, o insólito e a literatura. Além do Cristhiano Aguiar, dá para citar o Raphael Montes, a Ana Paula Maia, a Socorro Acioli, o Bruno Ribeiro, a Irka Barrios, o Oscar Nestarez (também pesquisador na área), entre tantos e tantos outros.

No meu caso, tenho me aproximado do terror de forma gradativa e natural. Ele sempre esteve comigo, é um gênero que eu lia quando criança e no qual me sinto mais à vontade. A ficção científica é mais difícil para mim, mas é um gênero em que sigo trabalhando, na confluência com o terror.

Creio também que o terror caminha bem com a criação literária. O gênero permite que se descarte qualquer necessidade de explicação racional, dá muita liberdade criativa e favorece uma elaboração narrativa complexa.

O sobrenatural se insinua, mas é o terror psicológico que causa a tensão na leitura do livro, principalmente sobre o olhar de Marco, um personagem medroso e inseguro. Os nossos maiores medos estão dentro de nossas cabeças?

Acho que sim, os medos estão dentro das nossas cabeças e costumam crescer de forma incontrolável. Na literatura de horror, dá para trabalhar muito bem com isso: um fato externo, talvez sobrenatural, que dispara uma onda de expectativas, angústias e medos dos personagens, e crescem dentro deles, tomam o controle deles e os fazem cometer atos impensados.

Pensei na história de fato como uma narrativa com um elemento sobrenatural. Mas um amigo escritor comentou que não entendia o que tinha de sobrenatural ali; para ele, todo o terror está na cabeça dos personagens, o que pode ser uma leitura interessante do romance.

Por falar em Marco, não é possível apontá-lo como protagonista, apesar de ser o personagem que mais acompanhamos na narrativa. Herói improvável, Joana só surge no final, Cláudio age como vilão, assim como Abel. Nesse sentido, o apartamento surge como o fio condutor da história. Podemos afirmar que "A febre" é uma atualização do clássico subgênero da casa mal-assombrada?

Eu queria fazer uma história com uma casa assombrada, mas que não fosse uma mansão sombria, caindo aos pedaços, e sim um apartamento de classe média-alta em Copacabana, bem iluminado e espaçoso. Mas que mesmo assim é assombrado e “cresce” à noite. O tema da casa assombrada é explorado por vários autores e autoras, de Shirley Jackson, passando por Stephen King e Michael McDowell a Mariana Enríquez, que tem uma casa assombrada sensacional em “A nossa parte de noite”.

Eu gosto de enfrentar temas consagrados nas minhas histórias, muitas vezes temas batidos, para tentar encontrar neles algo que seja meu, que seja muito pessoal. O tema da viagem no tempo em “As maiores novidades”, por exemplo. Ou mortos-vivos em “Corpos secos”.

O livro também pode ser lido como uma alegoria dos anos recentes do Brasil. Acredita que vivemos em um país de horrores?

Vivemos em um país de horrores, sim. Violento, autoritário, racista, discriminador. Socialmente fragmentado e desigual, com muitos rancores escondidos no armário. Esse é também um país muito frágil, que sofre os piores danos com a dominação do ultracapitalismo. As relações de trabalho se esfacelam, destroem as pessoas.

A extrema-direita parece mais silenciosa nesse momento, mas está aí, esperando para retomar o poder. Meu livro é um pouco sobre isso, sobre esse rancor violento que de repente se escancara e destrói o que está à sua volta.

O Brasil ainda não superou a sua ditadura militar, que produziu homens sem caráter e segue assombrando com seus traumas. A literatura de terror pode ser um meio de lidar com aqueles anos terríveis? Acredita que um dia o país vá superar os horrores da repressão?

O Brasil é o país do horror, ele nos dá material para qualquer tipo de narrativa do gênero. Os horrores da repressão voltaram a ser enaltecidos pela direita no Brasil, o que mostra que estão ainda muito vivos na nossa sociedade. Se a gente pensava que estavam ficando para trás, estávamos enganados. Os horrores da repressão também se mostram na violência policial, na falta de apoio legal à população mais pobre, na corrupção e na mesquinharia da esfera política, no corrompimento moral das elites. Tudo isso ainda é reflexo da repressão e da ditadura. Vivemos em um país que acoberta o passado em vez de enfrentá-lo.

TRECHO DE "A FEBRE"

Marco cruza a cozinha e ilumina o corredor. Passa pelas cadeiras tombadas, os gritos aumentam, objetos caem. A lanterna do celular se apaga de novo, lá fora a chuva tenta arrancar as árvores do cimento, as copas balançam, os galhos batem nos vidros, há vultos saltando contra o reflexo da luz na rua. Alguém chora ao seu lado, é uma mulher. Marco tenta se distanciar dos risos, há cadeiras por todos os lados. Ele ouve um baque, o irmão grita.

A luz do corredor volta.

Ele e o irmão estão no quarto, em pé entre as cadeiras. O som da chuva é uniforme, tedioso, e o pai está no chão.

Armários escancarados, roupas espalhadas pelo piso. Papéis, livros,retratos partidos. Seu Abel foi parcialmente engolido para debaixo da cama, eles arrastam as cadeiras e abrem caminho até o velho.

A boca aberta de um peixe, uma das lentes dos óculos rachou. Está todo suado, um suor lustroso como sebo, e respira ofegante.

— Acho melhor a gente chamar uma ambulância — diz Marco, e a voz treme, sai desigual, ele não sabe se o irmão o entendeu. Repete, por via das dúvidas:

— Acho melhor a gente…

— Não sou surdo!

Estão acocorados ao lado do velho, ainda sem saber o que fazer. Cláudio está compenetrado, não brinca mais.

— O número está colado na geladeira — diz Marco.

Eles se entreolham. Depois se viram e observam a porta de relance, o mais velho esfrega o suor da testa. Nenhum deles quer sair sozinho.

— A luz voltou na sala? — diz Cláudio.

— Acho que voltou.

Esperam mais um pouco, há apenas a chuva constante.

— Que horas são? — pergunta o mais velho.

Marco ainda está com o aparelho na mão. Olha o visor.

— Quinze pra uma.

Cláudio suspira, Marco entende o que ele pensa e diz:

— Tem bastante tempo ainda pra amanhecer.

— Tem — confirma o mais velho.

Esperam mais um momento.

— Acho então que eu vou lá pegar o número — diz Cláudio.

— Eu fico aqui com o papai.

Cláudio concorda, inspira, olha de novo o corredor e decide enfrentar seu destino. Marco se detém, escuta a chuva, espera um grito ou uma gargalhada, não há mais nada.

— Ai… — geme o pai, sem se mover.

— Vamos pedir ajuda, pai.

— Ai…

O filho passa as mãos nos cabelos molhados do velho. Não sabe muito o que dizer. Pensa em perguntar o que está acontecendo. Ou, então, por que Abel estava rindo. Estala os lábios, se prepara para falar e desiste. Pergunta se o pai está mesmo bem.

— Ai…

— A gente está aqui, pai. Eu e o Cláudio.

O velho vira o rosto e o encara. Os olhos estão acesos, olhos claros e incisivos que arranham. Marco se afasta por instinto, depois o observa de novo.

— Eu… — diz o velho, e abre a boca, tenta dizer algo. Marco se inclina pra ouvir.

— O quê?

O velho tosse e acena, Marco se abaixa mais. É seu pai, ele sabe que o saco de pele e ossos ali no chão é seu pai, mas tem medo de levar uma mordida.

— Eles…

— Quem?

— Eles…

— Eles quem?

— Estão todos aqui…

Abel gesticula com a mão, como se o quarto estivesse cheio. Marco sente um arrepio e uma repulsa, se endireita e observa o cômodo, as cadeiras, as roupas. O corpo se sacode de modo involuntário e ele leva as mãos ao rosto.

A FEBRE

Marcelo Ferroni

Companhia das Letras

R$ 74,90