Ágota Kristóf narra o exílio linguístico em relato seco e contundente

'A analfabeta' conta a trajetória da escritora húngara da infância até as dificuldades de adaptação a outro idioma na Suíça

compartilhe

Siga no

Stefania Chiarelli

Especial para o EM

Talvez um dos nossos piores pesadelos seja o de dizer algo sem sermos compreendidos. A incapacidade de comunicação resulta em um tormento que nos lança, seres da palavra, em um abismo da mudez e da incomunicabilidade. Tal sentimento se amplifica ao experimentar uma língua desconhecida. Ágota Kristóf (1935-2011), escritora húngara que escreveu toda sua obra em francês, traz em “A analfabeta: um relato autobiográfico” uma contundente pergunta: quem sou eu quando em língua estrangeira?

Autora de romances, contos e textos para teatro, Kristóf recebeu diversas premiações, como o suíço Schiller, e o Kossuth, da Hungria. Sua obra já contava com alguns títulos editados pela Rocco no Brasil, como a novela “Ontem”, “A terceira mentira” e “A prova”. Os dois últimos romances integram a chamada “trilogia dos gêmeos”, da qual também faz parte “O grande caderno”. Agora, os escritos dessa voz tão singular voltam a circular por aqui, com previsão de publicação, também pela Nós, do conjunto de narrativas breves “Tanto faz” e uma nova tradução de “Ontem”, pelas mãos de Prisca Agustoni.

Único texto autobiográfico da autora, “A analfabeta” conta em 52 páginas de capítulos brevíssimos (na tradução de Agustoni) a trajetória da infância passada na Hungria até a vida de escritora reconhecida, radicada na Suíça. Nesse relato seco e forte, Ágota surge como a menina que, aos 4 anos, lê “jornais, livros escolares, manifestos, pedaços de papel achados pela rua, receitas de cozinha, livros para crianças. Tudo o que está impresso”. Uma Quixote mirim, que devora o que lhe chega às mãos.

27/04/2024 - 04:00 'Ilumino os porões da minha loucura com a arte', afirma atriz

27/04/2024 - 04:00 Livro 'Morte e vida severina' ganha adaptação para quadrinhos

27/04/2024 - 04:00 Leia trecho do novo livro de Fatima Pinto Coelho

Mas à diferença do Cavaleiro da Triste Figura, que de tanto ler e pouco dormir acabou perdendo o juízo, a leitura faz dela alguém mais capaz de decifrar o universo à sua volta, a despeito dos olhares de desprezo pela devoção ao mundo livresco: na visão de uns, quem lê demais se afasta da vida prática, em uma espécie de desajuste com a realidade. Leitores viciados se desconectam um pouco, mas se salvam outro tanto: Ágota fabula, conta histórias, inventa mundos junto aos irmãos Tila e Yano. Há um fio prateado nessa infância, apesar da extrema pobreza e da Europa destroçada pela Segunda Guerra.

Esse elo se rompe quando a adolescente parte para um internato feminino mantido pelo Estado, que lhe garante comida (pouca) e estudos (aborrecidos). As estudantes têm aulas em russo, idioma desconhecido que comunica a violência da ocupação soviética no país. Mas isso é o preâmbulo de um rompimento mais abrupto. Em 1956, já casada, aos 21 anos cruza a pé a fronteira, refugiando-se na Áustria com o marido e a filha ainda bebê. O conteúdo das duas bolsas que carregavam na fuga consistia em fraldas, mamadeiras e dicionários. A casa-corpo de cada viajante deve, desde sempre, escolher cuidadosamente os ítens a serem transportados – fotografias, crucifixos, documentos, patuás, entre outros. São objetos biográficos e narram um fragmento da terra natal. Se considerarmos que o verbo latino traducere significa conduzir, transportar, passar de um lado para outro, nada mais apropriado para quem se reinventa em outro idioma do que um dicionário.

Kristóf pensa o exílio como fato social, mas sobretudo linguístico, em que as lacunas irreparáveis deixadas pela perda da identidade se materializam no uso (e na falta) das palavras. Na Suíça francófona em que irão viver, não ser capaz de ler e escrever a torna analfabeta, e a insuficiência no domínio da língua alheia remete a uma condição quase infantil, fase da vida em que ouvimos o som dos vocábulos, mas não sabemos escrevê-los. Curiosamente, a língua que a torna infante é a mesma que aniquila o idioma materno: “Cinco anos depois de ter chegado à Suíça, falo francês, mas continuo sem saber lê-lo. Voltei a ser analfabeta. Eu, que já lia com quatro anos de idade. (...) Conheço as palavras. Quando as leio, não as reconheço. As letras não correspondem a nada”.

Fonético por excelência, o idioma húngaro se diferencia do francês, amplificando a dificuldade de adaptação. Tal incapacidade condena a narradora ao lugar vazio da não-leitora, e então um novo letramento tem início. Anos depois da chegada, ela volta à Universidade para aprender a língua literária de Rousseau, Voltaire, Camus, Sartre e tantos outros que passam a ser, finalmente, legíveis. Uma alegria se instala quando essa ponte se constrói.

Há também uma ligação considerável entre o âmbito privado e a esfera coletiva. O relato, gênero narrativo construído em torno de uma experiência pessoal, da grafia da própria vida, se vincula a um nós, enlaçando o eu a essa “gente sem lugar”, marcada por tantos trânsitos e deslocamentos. Falar de si é dizer de muitos que se defrontam com a ruptura da cultura de origem.

Em um planeta marcado por retóricas nacionalistas e migrações em massa, conflagrado pela visão do estrangeiro como inimigo, um texto como “A analfabeta” é também oportuno por sondar o ponto de vista daqueles que partem por necessidade, sem retorno possível. Em seu caráter breve e estilo direto, Kristóf interroga de modo fundamental a sempre incompleta travessia de quem migra.

No caso da autora, a empreitada foi bem-sucedida, com direito a hospitalidade e estrutura para a família no momento da chegada. A Suíça os recebeu bem. Deu trabalho, comida e teto. Ainda assim, uma fratura incurável permanece. Isso pode ser percebido na passagem em que a filha pequena se assusta ao não compreender o que diz a mãe em húngaro, e, em outra situação, chora por não ser entendida em francês. Estão em descompasso.

A língua de adoção é inimiga, os desafios são muitos, no entanto o desejo da escrita não arrefece. A despeito da dor e do trauma da separação, a descontinuidade faz brotar da linguagem perspectivas mais amplas sobre esses mapas que se reconfiguram. A escritora exilada conta com a oportunidade de constituir uma pluralidade de visão, na consciência de duas (ou três, ou mais) culturas ao mesmo tempo, constituindo um repertório vasto, até mais amplo.

Kristóf professa a fé na literatura, atividade que requer a persistência em continuar a escrever, “inclusive quando temos a impressão de que nunca interessará a ninguém, inclusive quando os manuscritos se acumulam nas gavetas e nós os esquecemos, mesmo continuando a escrever outros”. Reunir letras, formar frases e ocupar a língua alheia no miolo das palavras foi tarefa cotidiana para a autora húngara: “O certo é que eu teria escrito, em qualquer lugar, em qualquer língua”, sustenta. A leitura de seus escritos hoje nos coloca diante dessa subjetividade plasmada pela experiência do desenraizamento, o que contribui, em larga medida, para a construção de seu belo e inconfundível alfabeto.

*Stefania Chiarelli é professora de literatura na Universidade Federal Fluminense e coautora do livro "Falando com estranhos - o estrangeiro na literatura brasileira"

Trechos

“Leio. É como uma doença. Leio tudo o que me chega às mãos, aos olhos: jornais, livros escolares, manifestos, pedaços de papel achados pela rua, receitas de cozinha, livros para crianças. Tudo o que está impresso.

Tenho quatro anos. A guerra começou agora.

Nessa época, moramos num povoado sem estação de trem, sem eletricidade, sem água corrente, sem telefone.

Meu pai é o único professor do povoado. Leciona para todas as turmas, do primeiro ao sexto ano. Na mesma sala. A escola é separada da nossa casa somente pelo pátio do recreio, e suas janelas dão para a horta de minha mãe. Quando escalo a última janela da sala de aula, vejo toda a turma, meu pai à frente, em pé, escrevendo no quadro.

A sala do meu pai cheira a giz, à tinta, a papel, a sossego, a silêncio, à neve, mesmo no verão.

A grande cozinha de minha mãe cheira a animal abatido, à carne cozida, a leite, à geleia, a pão, à roupa úmida, a xixi de bebê, à agitação, a barulho, a calor de verão, mesmo no inverno.”

*

“Na fábrica, todos nos tratam bem. Sorriem para nós, falam conosco, mas não entendemos nada. É aqui onde começa o deserto. Deserto social, deserto cultural. À exaltação dos dias da revolução e da fuga, se sucedem o silêncio, o vazio, a nostalgia dos dias em que tínhamos a impressão de estar participando de algo importante, talvez histórico, a saudade de casa, a falta que fazem a família e os amigos.

Esperávamos alguma coisa vindo aqui. Não sabíamos o que esperar, mas com certeza não isso: esses dias cinza de trabalho, essas noites silenciosas, essa vida contraída, sem mudança, sem surpresa, sem esperança.”

“A analfabeta – um relato autobiográfico”

• De Ágota Kristóf

• Tradução de Prisca Agustoni

• Editora Nós

• 56 páginas

• R$ 59,90

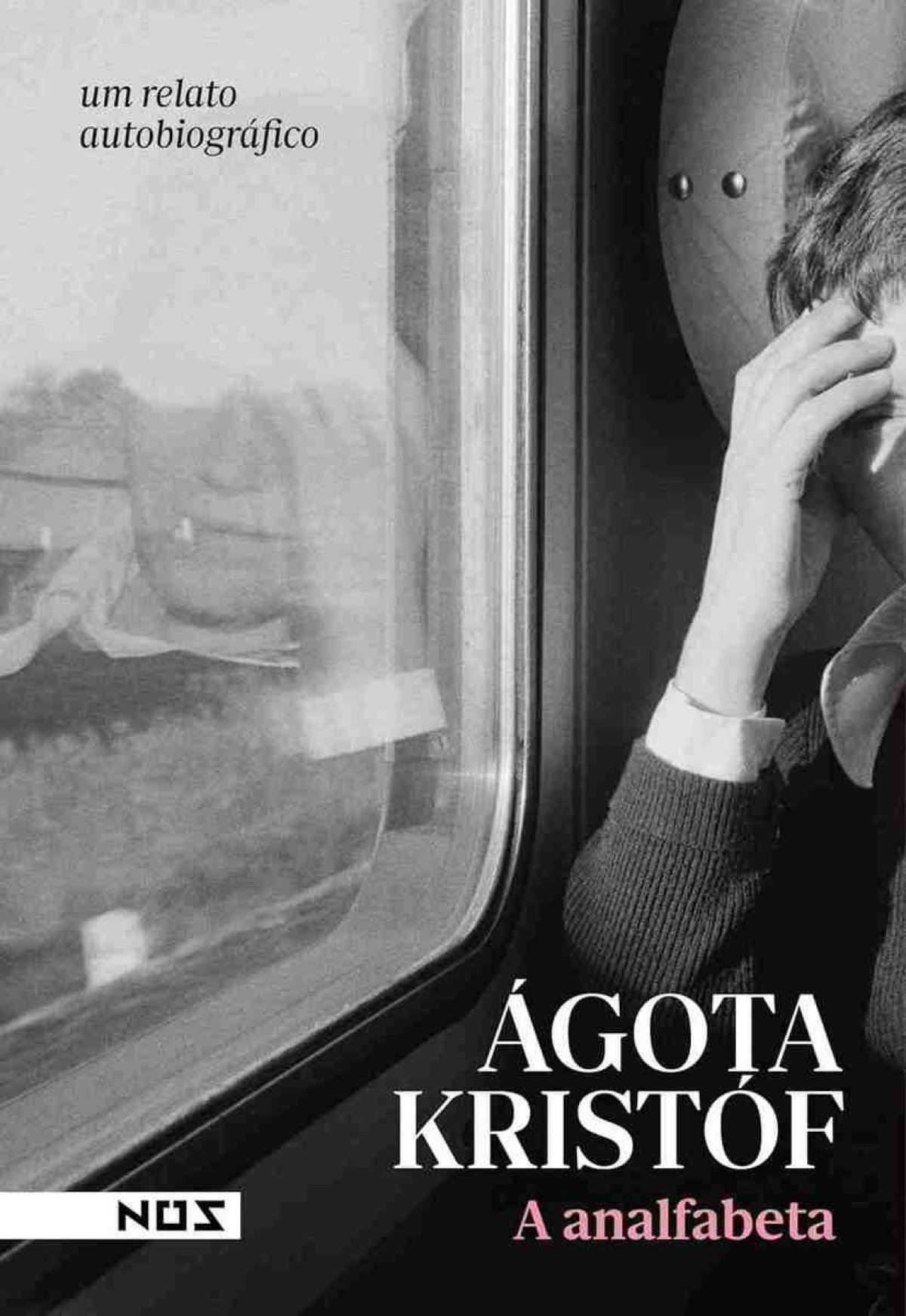

Capa do livro