A casa e o cosmos se encontram em 'Glossário MinasMundo'

Verbete após verbete, livro multifacetado mostra Minas Gerais como ponto de passagem e de cruzamento de culturas, línguas, tradições e transformações

compartilhe

Siga no

Gustavo Silveira Ribeiro

Especial para o EM

O “Glossário” é resultado de uma pesquisa eminentemente literária, ainda que orientada pela sociologia da cultura. A literatura é o saber difuso, pervasivo, que atravessa quase todas as áreas que se articulam no projeto. Não deve surpreender, portanto, o expressivo número de verbetes dedicados a escritores mineiros, em detrimento de outros artistas ou figuras públicas. Afonso Arinos de Melo Franco, Henriqueta Lisboa, Maura Lopes Cançado, os poetas da revista “Verde”, de Cataguases, são alguns dos nomes lembrados. Os melhores textos do livro estão aí, no intervalo aberto pela mistura de biografia, crítica literária, narrativa histórica e ensaio de interpretação cultural que caracterizam esses verbetes.

E tudo começa com uma viagem. Ou melhor: no centro deste “Glossário MinasMundo” está a travessia, gesto fundamental e iniciático, palavra-chave para a cultura de Minas. Repetido com ou sem variações por Drummond, Guimarães Rosa e Milton Nascimento, o termo permite compreender muito da formação, das circunstâncias históricas particulares e dos processos culturais de Minas, suas montanhas e vales cercados de terra por todos os lados – território profundamente conectado com as águas, mas que não tem saída para o mar. Aprisionado por sua própria geografia, o estado poderia parecer (e permanecer) fechado sobre si. Mas de seu todo maciço e de seu destino insular – capitania situada numa colônia dramaticamente voltada para o Atlântico – foram surgindo ao longo do tempo brechas, frestas, rachaduras. Passagens. Por elas o que era interno e singular vazou, assim como o que era estranho e contraditório conseguiu entrar.

Desse modo, um espaço em disputa instalou-se em Minas: o apego aos próprios e duros termos da terra viu-se atravessado por uma abertura cosmopolita que negava a ordem estabelecida pelo hábito e pela identidade, e que apontava para o mundo. A casa e o cosmos estavam assim em conflito, mas também podiam confundir-se em certos momentos. É o que se pode ver agora, em nossos dias, na obra de Paulo Nazareth, artista mineiro que pelo caminhar vai alargando a sua própria terra, fazendo do mundo inteiro morada – o que não se dá sem tensão ou violências, conforme os registros do seu trabalho evidenciam; e é também o que estava em jogo na Arcádia Ultramarina fundada pelos poetas do ciclo do ouro e estabelecida em Vila Rica, no século XVIII. É ainda o que vai alimentar, como matéria fraturada e fundamental, a escrita dos verbetes que compõem o corpo do “Glossário MinasMundo”, volume que a Relicário Edições publica agora e que conta com a organização de André Botelho, Mariana Chaguri, Maurício Hoelz, Pedro Meira Monteiro e Wander Melo Miranda.

As Minas Gerais (o plural nos parece obrigatório) que emergem desse livro são feitas de movimento e de caminhos. Ponto de passagem e de cruzamento de culturas, línguas, tradições, logo também ponto de transformação de todas essas coisas, as Minas que o “Glossário” escolhe privilegiar e discutir são como um novelo cuja trama volta-se para dentro, dobras sobre dobras, mas que tem os fios apontando para fora, vasos comunicantes com o que é outro e exterior. O cosmopolitismo, questão aberta (talvez fosse mais apropriado dizer ferida) na cultura brasileira desde os primeiros indícios autonomistas da antiga colônia, é o polo de tensão com e contra o qual o significante Minas, e tudo o que ele carreia de particular e tradicional, vai se articular e bater no livro.

Verbete após verbete, o “Glossário MinasMundo” procura apresentar, a partir de Minas (mais uma vez, com e contra tudo o que Minas pode significar), o compromisso cosmopolítico assumido, de inúmeras maneiras e a partir de negociações bastante singulares, por personagens, instituições e eventos ligados ao mundo mineiro. A “régua e um compasso de insuspeitado tamanho” do cosmopolitismo, nas palavras dos organizadores do livro, a medida mesma do universo foi o que serviu de horizonte para algumas das figuras sobre as quais os verbetes se voltam. É o que o “Glossário” procura discutir: os atos, as ideias e as obras daqueles que revelaram a presença do mundo inteiro em Minas, ou daqueles que, em gesto reverso, mas complementar, expandiram a si e ao território mineiro a ponto de fazê-los coincidir com o mapa-múndi.

O arranjo linguístico que dá título ao projeto e ao livro, “MinasMundo”, organiza-se como verdadeira operação poética que faz ver a proximidade estrutural e sonora dos termos em jogo, Minas e Mundo, que distintos (e principalmente opostos) formam uma só palavra híbrida. Voltada ao mesmo tempo para dentro e para fora, a palavra central do título revela-se tanto a partir de um dispositivo poético paronomástico, quando termos diversos irmanam-se e se entrechocam, ecoando um no outro e multiplicando, nesse embate, os seus sentidos, quanto a partir do que se poderia chamar de lógica do paradoxo: Minas e Mundo assimilam mutuamente um ao outro, mas mantém-se em atrito, isto é, em estado de suspensão permanente, no qual a contradição criada pela justaposição dos termos não se resolve ou concilia, mas permanece viva como impasse.

Fruto do trabalho de um conjunto amplo de pesquisadores, “Glossário MinasMundo” é um livro assumidamente incompleto e multifacetado. E talvez não pudesse mesmo ser de outro modo. A natureza complexa do seu objeto e a perspectiva crítica escolhida indicaram antes um trabalho em processo do que um produto final acabado. O livro exige ser desdobrado. A lógica do suplemento (para falar com Jacques Derrida) está inscrita nele de modo incontornável. A dimensão multidisciplinar da pesquisa e a estrutura do trabalho em rede, que conectou diferentes saberes, instituições e metodologias, estabeleceu a forma aberta do glossário e a flexibilidade do verbete como as mais adequadas ao projeto.

A memória de um outro projeto desafiador e coletivo, aliás, parece ecoar no “MinasMundo” o “Glossário de Derrida”, livro composto em 1976 sob a supervisão de Silviano Santiago, e que buscou mapear, sem pretensão totalizadora, as noções mais importantes do pensamento de Jacques Derrida e da tarefa filosófica por ele anunciada, a desconstrução. Seja pela proximidade de alguns dos seus organizadores com a PUC-Rio ou com a obra crítica de Silviano, seja pela afinidade com a forma fluida e experimental que ali se afirmava, o “Glossário MinasMundo” trouxe aos nossos dias algo da energia crítica e criativa daquele outro glossário e de muitas das inquietações contraculturais que nele pulsavam.

A casa e o cosmos

Recordação de uma viagem

O livro gira em torno da recordação de uma viagem, a caravana dos modernistas de São Paulo, que completa agora o seu centenário, e traz em suas páginas inúmeros viajantes: bandeirantes, aventureiros, cientistas, migrantes, exilados. Gente que veio dar em Minas, por necessidade ou acaso, ou que saiu do estado e pôs-se continuamente a andar. Auguste de Saint-Hilaire, Peter Lund (citado apenas de passagem, apesar de certamente merecer mais espaço), Blaise Cendrars, Alberto Guignard, Orson Welles, Elizabeth Bishop são alguns dos que, tendo passado por Minas Gerais, não importa se por pouco ou muito tempo, têm sua trajetória discutida em verbetes do “Glossário”. Murilo Mendes, Darcy Ribeiro e Silviano Santiago estão ao lado dos que deixaram Minas atrás de si e se lançaram ao mundo. Alguns dos mais instigantes ensaios – que são os melhores verbetes desse livro se não isto, pequenos ensaios? – do livro foram dedicados a esses personagens por assim dizer estranhos a Minas, forasteiros, e que viram a terra, seja de perto ou de longe, com outros olhos.

Os verbetes de Pedro Meira Monteiro e Myriam Ávila, sobre Bishop e os viajantes europeus do século XIX, respectivamente, pedem atenção pelo deslocamento que operam na chave de leitura nacional, por vezes localista, que prepondera em nossa história cultural (e que deixa rastros mesmo num livro como o “Glossário MinasMundo”). Em que pese as diferenças entre eles, esses verbetes buscaram interrogar as potencialidades do olhar estrangeiro que se voltou para as contradições da vida brasileira, e que conseguiu revelar nela, às vezes, o insuspeitado e mesmo o interdito.

A partir da passagem de Bishop por Ouro Preto e pelo interesse que a escritora nutriu por “Minha vida de menina”, livro de memórias da mineira Helena Morley, Meira Monteiro vai tocar num ponto importante: será a partir da consideração de trajetórias em trânsito como a da poeta estadunidense é que muitas vezes nos iremos deparar, como brasileiros, com um condicionante das leituras que fazemos de nós e do mundo: um nacionalismo zeloso, algumas vezes estreito, disposto a resguardar com rigidez as singularidades do país, e que tende a desautorizar – se não mesmo desqualificar – leituras do Brasil feitas por não-brasileiros ou, o que é pior, feitas a partir de molduras teóricas não-hegemônicas no país. A recusa ruidosa de Bishop como autora homenageada na FLIP estaria vinculada a esse problema, sugere Monteiro. A negação de Bishop não seria, nesse contexto, apenas fruto de juízo político ou estético específico, atado às simpatias da autora pela direita golpista do país, nos anos sessenta, ou ainda à presença lateral do Brasil numa obra como a sua, de resto atravessada também por outras paisagens e outras demandas.

O repúdio a Bishop seria o repúdio ao que vem de fora e se imiscui nas coisas do país. A leitura ácida e atenta que ela fazia da vida brasileira dos anos cinquenta e sessenta, das desigualdades entre trabalhadores e proprietários, parece não ter interesse. Ainda segundo o autor, isso seria um sintoma dos regimes de legibilidade e de validação que certo pensamento social construiu sobre o Brasil. Ao que gostaríamos de acrescentar um dado. Abel Barros Baptista, importante estudioso português da literatura brasileira, aponta na mesma direção, ainda que seu objeto de interesse principal seja o indubitavelmente brasileiro – nascido no Rio e sem viagens conhecidas ao exterior – Machado de Assis. Ao leitor curioso, remetemos ao ensaio de Baptista “Ideia da literatura brasileira com propósito cosmopolita”, de 2009, cuja leitura pode amplificar a dimensão crítica desse “Glossário”, oferecendo outras nuances do problema.

08/06/2024 - 04:00 Eles por ela: 'O homem não existe' discute a masculinidade na literatura

08/06/2024 - 04:00 Isabela Noronha lança segundo romance nesta terça-feira (11/6) em BH

08/06/2024 - 04:00 A cena, o corpo, o gesto nas performances de Berna Reale

Aleijadinho presente, Amilcar ausente

Para além dos viajantes, é preciso destacar que estão presentes no livro também aqueles personagens que mal saíram de Minas, mas que lá descobriram, ou recriaram, o cosmos. São eles que, situados apenas nas suas fronteiras, fizeram de Minas um signo móvel, capaz de existir e circular para além de limites geográficos e temporais. Será o caso do Aleijadinho (verbete curto de Flávio dos Santos Gomes e Lilia Schwarcz), cujo trabalho de adaptação e transformação do estilo e das lições artísticas europeias do seu tempo possibilitaram o surgimento de uma obra original, que tem sua marca na mistura de referências e recursos construtivos. Seria o caso também de outro artista mineiro, Amílcar de Castro, ausente no “Glossário”, cuja obra, de penetração internacional, mas profundamente ligada ao ferro e à exploração mineral, fez vibrar em outras paragens, nos planos material e simbólico, a presença cosmopolita de Minas.

Será o caso ainda, em chave distinta da mesma questão, das populações falantes da chamada “língua banguela”, inventores dos “vissungos”, cantos negros da região mineradora de Diamantina. Nos seus mistérios, esses cantos guardam uma dimensão poética, ritual e política da vida dos despossuídos, haja visto que eram entoados numa língua híbrida e secreta, conhecida apenas pelos escravizados e seus descendentes. O verbete escrito por Oswaldo Giovannini Júnior traz à tona a trama que envolve os cantos vissungos e a memória da presença africana no Brasil, bem como a reinscrição da sua voz – voz sempre prestes a desaparecer, salienta o autor – na cultura musical e artística moderna. A pesquisa antropológica e a rede anônima de vozes que sustentam e reinventam os vissungos estabelecem pontes e sedimentam conexões, fazendo do território de Minas, uma vez mais, lugar de encontro e de fricções entre tempos e culturas.

A taxonomia incerta que organiza o livro e que sugere, já de saída, o sentido da sua incompletude, tira partido do elemento arbitrário (quase diríamos aleatório) que perpassa um glossário. Ainda que, em princípio, são os termos incontornáveis de um autor ou tema aquilo que vai formar um glossário, é inevitável que o leitor não perceba nele – em qualquer livro do gênero – ausências notáveis, escolhas surpreendentes, ênfases que parecem estar atadas aos modismos intelectuais ou às constrições políticas do presente. Não será diferente com o “Glossário MinasMundo”, cujas lacunas podem parecer tão salientes quanto as suas inúmeras qualidades. No entanto, ser levado a pensar assim é incorrer em erro. O caráter parcial do projeto, além de ser constituinte de qualquer ação do tipo, alimenta-se das suas próprias escolhas, explicitando-as, consciente da parcialidade de suas opções.

O “Glossário” é resultado de uma pesquisa eminentemente literária, ainda que orientada pela sociologia da cultura. A literatura é o saber difuso, pervasivo, que atravessa quase todas as áreas que se articulam no projeto. Não deve surpreender, portanto, o expressivo número de verbetes dedicados a escritores mineiros, em detrimento de outros artistas ou figuras públicas. Afonso Arinos de Melo Franco, Henriqueta Lisboa, Maura Lopes Cançado, os poetas da revista “Verde”, de Cataguases, são alguns dos nomes lembrados. Os melhores textos do livro estão aí, no intervalo aberto pela mistura de biografia, crítica literária, narrativa histórica e ensaio de interpretação cultural que caracterizam esses verbetes.

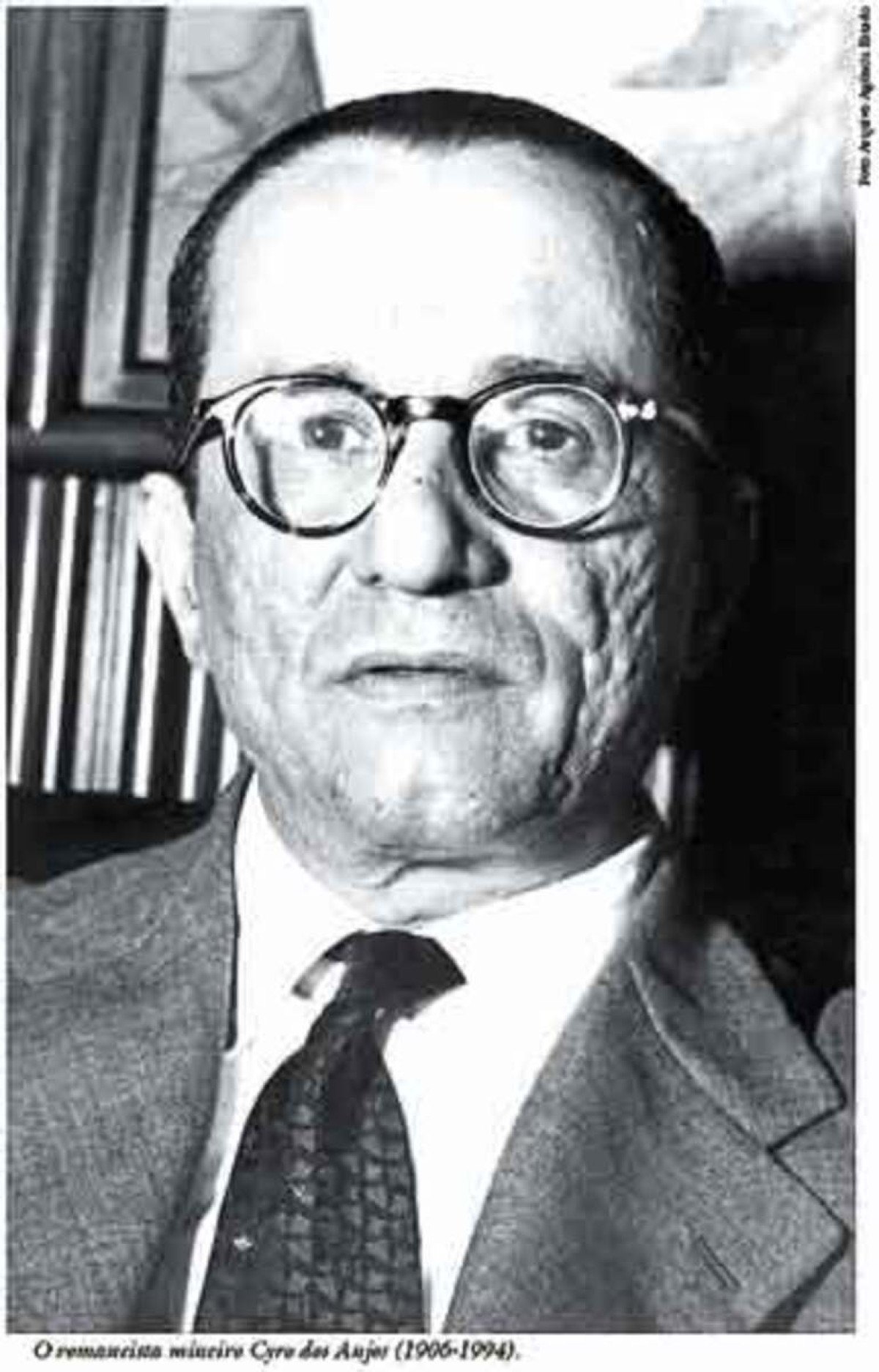

Sobre Pedro Nava e Cyro dos Anjos

Dentre eles, merecem destaque os apontamentos escritos sobre Pedro Nava, por André Botelho, e Cyro dos Anjos, por Emílio Maciel, pelo que trazem de novo à compreensão dos autores (caso de Cyro), ou pela síntese preciosa que conseguem elaborar de uma obra muito grande e multitentacular (caso de Nava). Num deles percebemos a indiferenciação – bastante significativa para um projeto como o “MinasMundo” – entre o eu e o mundo, a voz individual que rememora e a totalidade da vida social que emerge desse gesto de escavação de si. No outro, ouvimos os rumores da província dissolverem-se em angústias e perguntas sutis, capazes de trazer ao primeiro plano a questão do fracasso e da pequenez da vida pessoal e política.

A literatura é ainda a força principal a imantar verbetes que não têm escritores como foco, mas questões culturais mais amplas ou outras linguagens e práticas sociais. A pregnância do literário no tecido histórico e social de Minas salta aos olhos, daí talvez a relevância desproporcional que assume no livro. É assim que devem ser lidos textos como “Casa mineira”, de Wander Melo Miranda, relativo à estrutura patriarcal decadente das famílias mineiras tradicionais – vista sob o ângulo dos romances de Lúcio Cardoso e Autran Dourado, além de poemas de Drummond. Ou também “Sinos”, de José Miguel Wisnik, vinculado também aos poemas de Drummond, e que procura ler o ‘tempo alveolar’ e comunitário assinalado por esses instrumentos de percussão tão comuns na paisagem sonora e afetiva das cidades do interior do estado. Os apontamentos dedicados à “Mesa mineira” (tema que talvez, desdobrado, pudesse espraiar-se por outros verbetes), de José Newton Meneses, e ao cineasta Joaquim Pedro de Andrade, também investigam seus objetos, tão diversos entre si, a partir da presença, neles, da palavra escrita.

Ainda sobre a literatura e seus arredores, uma palavra final. É curioso que, em meio à profusão de eventos e publicações dos últimos anos relacionados ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, relativamente pouca atenção tenha sido dispensada à viagem dos modernistas à Minas. Não é o caso do “Glossário MinasMundo”, que centra sua releitura do modernismo na viagem e no que, a partir dela, implicou um choque e um cruzamento de realidades, mundos e temporalidades. Realizada dois anos depois e profundamente conectada ao que ocorrera antes e depois das atividades no Teatro Municipal de São Paulo, a excursão pelo interior de 1924 – que começa antes pelo Carnaval do Rio e depois vai adentrando o território mineiro em direção a Belo Horizonte e logo às cidades históricas – deslocou o imaginário da aventura modernista do cenário industrial para o das zonas centrais do país.

Deslocou o epicentro dos debates da cidade-palimpsesto que era, e ainda é, São Paulo, em sua devoração constante de si, para o tempo espiralar das cidadelas do ouro e da arte colonial de Minas. Essa mudança abriu novas perspectivas ao modernismo e injetou nele outro impulso cosmopolita, complementar e concorrente àquele que, por força das viagens à Europa de parte de seus integrantes e aos fluxos de circulação internacional dos capitais, já o rondavam. O cosmopolitismo mineiro, ou que foi alavancado a partir de Minas, tinha outra natureza. Seu tempo era mais largo, sua condição mais ambígua. Essa, talvez, é a lição do “Glossário”. Tudo começou com uma viagem, é certo. Mas ela conduzia ao passado e ao interior, espaço de misturas e anacronismos. Talvez fosse lá que o mundo inteiro estivesse.

Gustavo Silveira Ribeiro é professor de literatura brasileira da UFMG e um dos editores da revista de poesia e crítica cultural “Ouriço”

(trechos/citações selecionados do “Glossário MinasMundo”)

Pedro Nava

André Botelho

Pedro Nava

“O impacto das Memórias de Pedro Nava foi e continua sendo extremamente significativo também em suas consequências para a literatura brasileira em geral, afinal, elas na~o apenas contribuíram para recolocar o gênero como referência para o conhecimento da história, da política e da cultura do século XIX e do século XX, como levaram a crítica especializada a rediscutir, entre outros aspectos, as próprias relações entre história e ficção que nele se entrelaçam. Do ponto de vista temático, de fato, são muitos os assuntos tratados nas Memórias e que podem servir de “fontes” de conhecimento: as vidas patriarcal e pequeno-burguesa brasileiras do século XIX ao XX; as cidades como entidades político-culturais referidas a` totalidade de uma experiência social e sentimental, especialmente Rio de Janeiro e Belo Horizonte; a fisionomia dos ambientes privados, como a cultura visual dos espaços domésticos, seus ritos e sociabilidades; os colégios, como o Pedro II, e as faculdades de medicina; as ruas e a vida cultural e boêmia; a prática da medicina em diferentes níveis e lugares; acontecimentos políticos e culturais decisivos; inúmeros retratos e biografias etc. Além de uma sofisticada reflexão sobre a memória e sobre o gênero narrativo memorialístico, que pratica e a que vai dando vida por meio da escrita.”

Casa Mineira

Wander Melo Miranda

“O tema da decadência é tão persistente e generalizado na literatura brasileira que levou Antonio Candido a afirmar que sempre lhe “intrigou o fato de um país novo como o Brasil, e num século como o nosso [século XX], a ficção, a poesia, o teatro produzirem a maioria das obras de valor no tema da decadência – social, familiar, pessoal”. E cita, entre outros, os nomes de Graciliano Ramos, Jose Lins do Rego, Érico Veríssimo, Cyro dos Anjos, Lúcio Cardoso e Carlos Drummond de Andrade. Essa decadência quase sempre é representada pela ruína da casa patriarcal e suas consequências. Em vários poemas de Drummond, a casa da família – indelével na memória do poeta – está presente, desde o apogeu até o desaparecimento. Em “Casa”, de Boitempo (1968), sua localização espacial referenda o valor simbólico e social que ela tem: “Há de dar para a Câmara,/ de poder a poder./ No flanco a Matriz/ de poder a poder./ Ter vista para a serra,/ de poder a poder”. A repetição da palavra “poder” seis vezes em seis versos curtos dispensa comentários.”

Viajantes europeus do século XIX

Myriam Ávila

“O ímpeto descritivo dos viajantes europeus, principalmente o dos natura- listas, influiria em nosso Romantismo e teria importantes efeitos na formação do narrador de ficção brasileiro. Mesmo quando não o repete simplesmente, é possível a um leitor atento e iniciado nessa profusão de relatos auscultar diálogos em surdina entre tais viajantes e os escritores brasileiros. Trata-se, portanto, de fecundo material sobre nosso passado, a emergência das ciências modernas, as disputas entre os imperialismos europeus, bem como para o estudo dos discursos estrangeiros produzidos a propósito da convenção de estabelecimento de um “caráter” ou de uma “identidade” nacional, de particular interesse da imagologia no campo da literatura comparada.”

Cyro dos Anjos

Emílio Maciel

Cyro dos Anjos

“Autor de uma obra esparsa, mas marcante, o montesclarense Cyro Versiani dos Anjos (1906-1994) descreve, com sua vida, um trajeto bastante típico do moderno literato brasileiro, ao intercalar as décadas trabalhando no estamento burocrático, como ghost writer e funcionário de políticos, com uma produção cujo auge se encontra logo em seu romance de estreia, O amanuense Belmiro (1937). Este é um dos textos centrais da literatura brasileira dos anos 1930, na qual a sondagem das ambiguidades e apagamentos da experiência do tempo corre de par ao interesse pelos impasses da nossa urbanização tardia. O livro mimetiza, ao longo de quase um ano, o diário do pequeno burocrata do título, egresso de uma família de proprietários decadentes de Vila das Caraíbas, e que, uma vez instalado em Belo Horizonte com sua modesta sinecura, se alterna entre as discussões na roda de chope – quase um modelo reduzido dos dilemas ideológicos da época, da esquerda a` direita – e envolventes digressões líricas sobre as belezas e alegrias dos tempos idos. Tendo como fio condutor mais explícito o enamoramento de Belmiro por uma bela moça da haute gomme local – em quem ele acredita ver a reedição de uma antiga amada da sua cidadezinha –, a grande sutileza do romance diz respeito ao modo como, no mesmo movimento em que inebria o leitor com o escorreito caimento de suas frases, essa prosa se deixa infiltrar, esporádica, mas decisivamente, pelas crispações do presente, ao adotar como eixo de enunciação o crucial ano de 1935.”

Capa do livro "Glossário MinasMundo"

“Glossário MinasMundo”

• Organizado por André Botelho, Mariana Chaguri, Maurício Hoelz, Pedro Meira Monteiro, Wander Melo Miranda

• Diversos autores

• Relicário Edições

• 528 páginas

• R$ 82,90