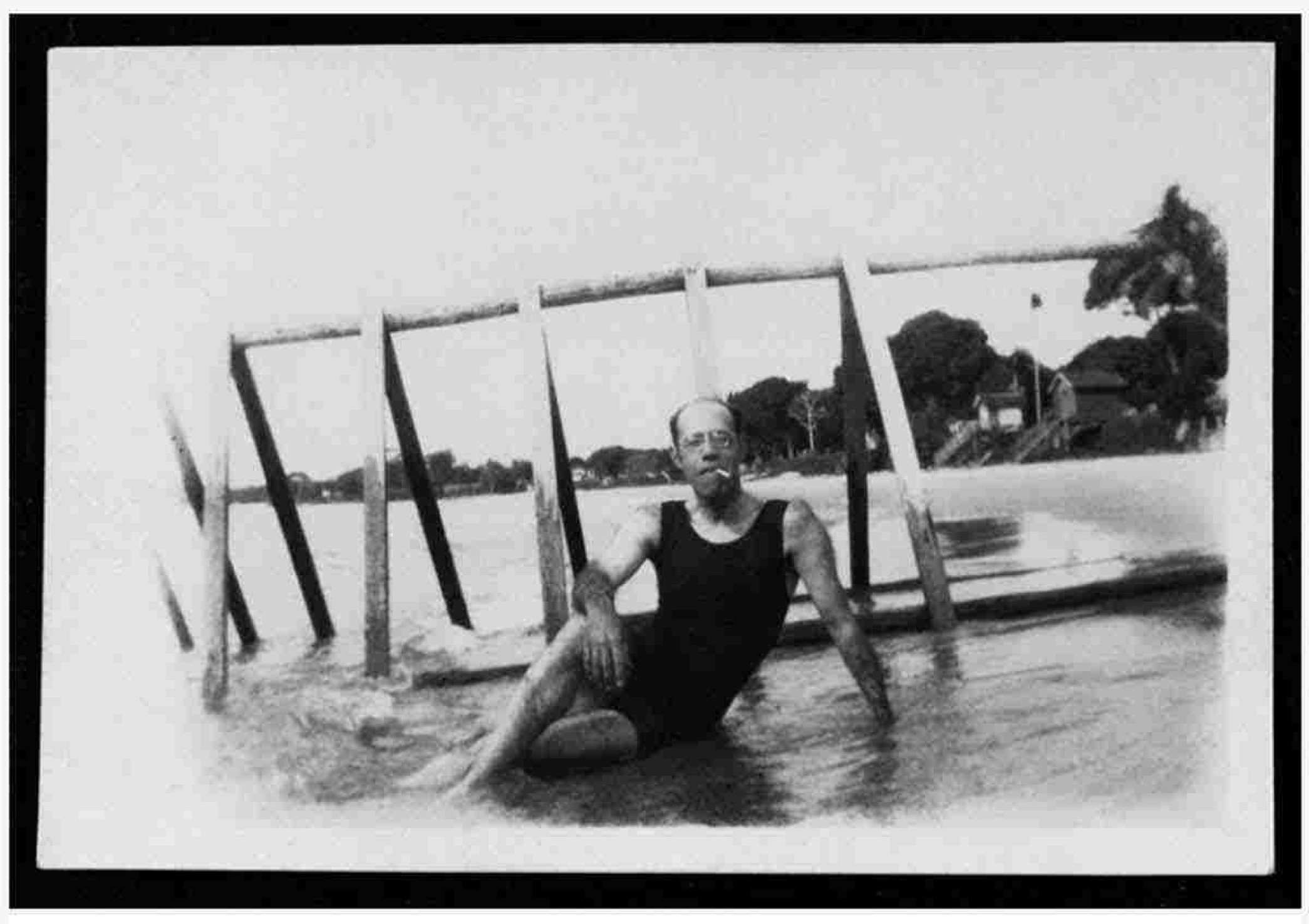

Elizabeth Gomes, esposa do pedreiro Amarildo Dias de Souza, desaparecido depois de detenção em 2013: violência policial

Lucas Pedretti - Especial para o Estado de Minas

Nem se tivesse sido milimetricamente planejado, o timing do lançamento de “Ainda estou aqui” poderia ter sido melhor. Com o sucesso do filme, mais de dois milhões de pessoas já assistiram à luta de Eunice Paiva para saber o destino que os militares deram ao corpo de seu marido Rubens Paiva, assassinado sob tortura em um batalhão do Exército em 1971. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal revelou como os militares continuam utilizando batalhões do Exército para tramar assassinatos de opositores.

No final do filme, Eunice, por meio da brilhante atuação de Fernanda Torres, resume os limites das respostas dadas pelo Estado para as vítimas da ditadura, ao expressar alívio por conseguir um atestado de óbito do marido. O corpo de Rubens Paiva até hoje não foi localizado e seus algozes jamais foram julgados.

As comissões da verdade ainda conseguiram avançar um pouco no direito à verdade. Em depoimento ao jornalista Marcelo Auler, da Comissão da Verdade do RJ, Raymundo Ronaldo Campos, militar que serviu no DOI-Codi do Rio, admitiu ter participado de um “teatro” (o termo é dele) para encobrir o assassinato de Paiva. Com isso, jogou por terra a farsa mantida como versão oficial pelas Forças Armadas desde os anos 1970.

O pouco que as comissões fizeram, porém, foi muito para os militares, acostumados com a impunidade e o esquecimento sobre seus crimes. Figuras como Sérgio Etchegoyen e Eduardo Villas-Boas já falaram publicamente como a Comissão Nacional da Verdade foi um ponto de inflexão na relação da caserna com o governo.

Foi ali que as Forças Armadas decidiram acabar com outro teatro sustentado desde 1988: o de que elas em algum momento teriam aceitado se submeter ao poder civil, como deve ocorrer nas democracias. Ao irromper no primeiro plano da cena política e fomentar um projeto político próprio, capitaneado pelo militar Jair Bolsonaro, é como se dissessem “nós ainda estamos aqui”.

Ao que parece, hoje seremos capazes de fazer o que não fizemos na redemocratização: colocar generais atrás das grades. Mas a grande anistia, como disse o professor Conrado Hubner Mendes, é outra, e já está em curso. É a anistia às Forças Armadas.

Ao transformar o golpe em um problema dos CPFs, não do CNPJ – para usar uma ideia cara ao Ministro José Múcio – deixamos de discutir que instituição é essa capaz de produzir incessantemente sujeitos como os que assassinaram Rubens Paiva e os que queriam assassinar Lula.

Mas é preciso lembrar que o autoritarismo tem outra origem, que parecemos ainda menos dispostos a enfrentar. A verdade é que histórias como as de Rubens e Eunice seguem sendo diariamente produzidas no Brasil. Lembremos do caso do pedreiro Amarildo Dias de Souza, morador da Favela da Rocinha (localizada tão perto, mas tão longe da casa em que Paiva morou na orla do Leblon) assassinado sob tortura em 2013 e cujo corpo até hoje o Estado brasileiro tampouco devolveu à família.

Ao investigar o caso Rubens Paiva, o Ministério Público Federal questionou um agente do DOI-Codi por que ele havia sido convocado para servir no local. “Eu estava acostumado a interrogar presos em favelas”, respondeu o major da PM Riscala Corbaje, apontando a raiz racista e colonial da violência que, em 1971, atingiu o ex-deputado.

A fala deve servir de alerta. Quando agentes do Estado são autorizados cotidianamente a torturar, matar e desaparecer com um corpo negro e favelado, é apenas questão de tempo para que estes mesmos agentes acreditem que podem fazer o mesmo com os opositores de seu projeto político.

Portanto, a violência policial que marca nosso cotidiano guarda uma conexão profunda com a ameaça golpista que quase lançou o país no abismo.

A sociedade e as instituições brasileiras têm demonstrado uma justíssima indignação com as revelações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de 2022. Mas o fortalecimento da democracia no país virá apenas se formos capazes de ir além das punições individuais.

É hora de discutir o poder e a autonomia que temos historicamente concedido para os agentes que usam armas em nome do Estado – seja nas Forças Armadas, seja nas polícias. Submeter essas instituições e esses agentes públicos a um rígido controle civil e democrático é o primeiro passo para que possamos enfrentar os fantasmas da violência e do autoritarismo que ainda estão aqui.

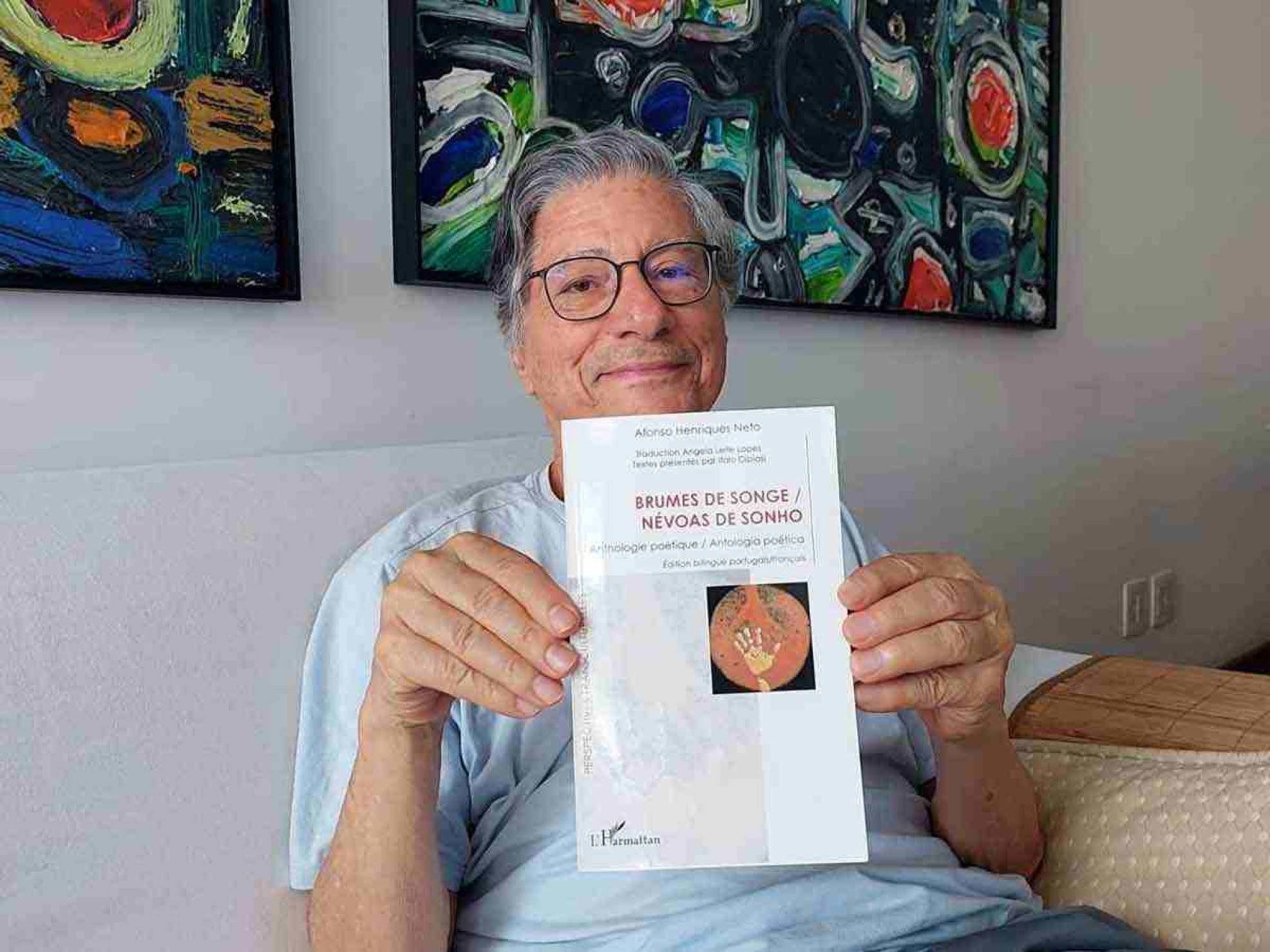

LUCAS PEDRETTI é historiador, coordenador da Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia e autor do livro “A transição inacabada: violência de Estado e direitos humanos na redemocratização” (Companhia das Letras)